【全文】「ここに教会があるのはすばらしい」マタイ17章1~8節

みなさん、おはようございます。今日も共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。そして今日はこどもだけではなく信仰の大先輩の声もこの教会に響きわたりました。いつも信仰を支えて下さる神様に感謝します。

さて2月3月と地域活動と福音について考えてきました。今回が最後です。

私たちは月に2回、第3金曜日と第4金曜日に、「こひつじ食堂」というこども食堂を開催しています。なぜ金曜日の開催としたのかは、当初は深い意味はなく教会の他の行事との関係でそうなりました。こちら側の都合だったのですが、金曜日の開催というのも好評をいただいています。

こどもも大人も1週間でいろいろなことがあります。こどもたちの周りにいれば、忙しさに追われ、心配ごとはつきず、平穏な日は少ないものです。

その1週間が終わり、これから休みに入るのが金曜日の夜です。金曜日の夜は疲れているけどほっとできる日、ワクワクする日です。こどももちょっとだけ夜更かししていい日です。

忙しい1週間に疲れた人が、金曜日に教会に集います。食事をして、元気になって、励まされます。多くの利用者は次の日の朝の予定を気にせず、閉店までのんびりします。そしてまたそれぞれの場所へと向かってゆきます。楽しかった、おいしかったと言いながら帰ってゆきます。

私は繰り返しその光景を見ながら「ここに教会があるのはすばらしい」と感じます。月2回の金曜日、多くの人が教会に疲れた心を癒しに来るのです。きっと地域の人々も「ここに教会があってよかった」「ここに教会があるのはすばらしい」と思ってくれているはずです。つらいこと、苦しいことがあっても、ここで充電し、「おいしかった」「楽しかった」と言って、また現実に向かってゆきます。その背中を、私はそっと見守っています。

私たちクリスチャンはもとより、毎週日曜日に集い、疲れを癒し、励まされています。その喜びのサイクルを毎週ずっと味わっています。私には地域の人もそれに少しずつ似てきていると思います。私たちと同じ様に様々な現実の中から教会に集い、希望を受け取り、ここに教会があるのはすばらしい、そう感じて帰ってゆくのです。

いつかはわからないけれど、いつの日か利用者の方もイエス様に出会う日がくるでしょう。ずっと先かもしれませんが、日曜日に礼拝するサイクルに連なる人がもっと起こされるはずです。その時、きっとこども食堂よりももっと深い喜びを味わってもらえるはずです。

礼拝に集うこと、食堂に集うこと、私にはそれがどこか重なって見えています。きっとどちらも同じ様に神様に招かれる、教会に行く、神様が共にいる、励まされる、それぞれの場所に派遣されることなのではないでしょうか。

そして私は今日の個所も教会に集う事と共通していることがあると思います。今日は弟子たちの体験した山上の集いと、私たちの礼拝・こども食堂の共通点に目を向けたいと思います。礼拝もこども食堂もこの山上の集まりも、どれもが「ここにいるのはすばらしい」と思えることだということを見てゆきたいと思います。聖書を読みましょう。

今日はマタイによる福音書17章1~8節までをお読みいただきました。イエス様は弟子たちと共に高い山に登ったとあります。

1節に「高い山」に登ったとあります。マタイ福音書において山は非常に重要な場所です。イエス様はいつも大事なことを話す時は山に登りました。山上の説教がまさにそうです。それは礼拝をする場所、祈る場所のことです。日常とは少し違う場所です。イエス様は大事なことを祈る時はしばしば山に登りました。イエス様にとって山の上は、神聖な場所、祈りの場所、神との出会いの場所、愛を教える場所でした。

イエス様はそこに一緒に行こうと私たちを招いてくださっています。様々なことが起こる日常を離れて、そこへ行こうと招いています。これはイエス様から弟子たちを誘ったものでした。それはイエス様の招きでした。弟子たちは一人で山を登るのではありません。イエス様に先導されて登るのです。

このことは礼拝に参加する私たちとも共通しています。イエス様に「みんなついておいで」と招かれ、山の上の礼拝に集うのです。そしてこども食堂の利用者も同じです。さまざまなきっかけでこども食堂を知り、食事をしにきます。でもきっとそこにも神様の招きがあるのでしょう。自分で来ているように見えて、神様に招かれているものです。私たちもこども食堂の利用者も神様に招かれて集っています。

イエス様と共に山に登った弟子たちは、山の上でイエス様とモーセとエリヤが語り合い、光り輝く姿を見ることになります。モーセとエリヤは旧約聖書の中でもっとも神に熱心に従った人たちでした。イエス様もその人たちと並んで立っています。イエス様は輝いていました。

その時、弟子ペテロが言いました。私は本当にこの次の4節の言葉が好きです。ペテロは「私たちがここにいるのはすばらしいことです」と言いました。イエス様と出会い、そのすばらしさに感動して、ここに居てよかったと思ったのです。日常とは違う場所に呼び出されて、イエス様との時間を共にすることができて、よかったという意味です。

私は4節を現代の私たちに置き換えるなら「ここに教会があってよかった」「ここに教会があるのはすばらしいことだ」ということに、置き換えることができると思います。そしてその教会とは礼拝だけにはとどまりません「ここにこども食堂があってよかった」という思いも含まれるでしょう。

「私たちがここにいるのがすばらしい」という言葉からは、強い感動が強く伝わって来ます。そして「あなたはすばらしい」と言うだけではなく「あなたとここにいることができてすばらしい」という言葉は、そこから神様への感謝も伝わってきます。

ペテロはこれに対して何かしようと思いました。形に残るものにしようと思い、小屋を3つ建てようと提案をしました。しかし聖書にはそれが立てられたとは書いていません。おそらく必要ないと言われたのでしょう。天から「これに聞け」という声が聞こえました。それは、建物はいい、それより神の言葉を聞けという意味です。

私たちは誰よりも建物の大切さを知っています。ここに教会があるのはすばらしいともっと感じてもらえるように、教会を建て続けようとしています。でも最も大事なことは、イエス様に聞くことであるということを忘れないようにしましょう。私たちは建物に集まっているわけではありません。あるいは食べるために集まっているのでもないのです。イエス様に聞くことが、何よりも大事です。私たちは、神様の言葉を聞くために集まっています。

弟子たちはこれを聞いて、ひれ伏したとあります。ひれ伏したという言葉は、礼拝をしたという意味も含む言葉です。その言葉を聞いて礼拝したのです。そしてその礼拝ではなんとイエス様が弟子たちの手を握ったのです。そしてこう言いました「起きなさい、恐れることはない」。どれほどの励ましを受けたでしょうか。弟子たちはその言葉を聞いて、また山の下へ向かってゆきます。それは日常に戻るということです。もう一度それぞれにチャレンジをしたのです。

これもちょうど日常からイエス様に招かれて日曜日の礼拝に来ること、礼拝し励まされて日常へと戻ることに似ています。そして日常から食堂に招かれて、食事をして励まされて、日常へ戻ることと似ています。

この聖書個所の前後にも目を向けましょう。16章後半ではイエス様によって十字架と復活が暗示されています。17章の続きも再び、十字架と復活が暗示されています。この個所は苦難に挟まれた箇所です。苦難の合間に山に登り、祈り、安らぎと、希望を受け取っている箇所です。イエス様と弟子たちは苦難の中から山に登り、また山を下り苦難へと向かってゆきます。それは日常→礼拝→日常と同じサイクルです。そして日常→教会のこども食堂→日常と同じサイクルです。

弟子たちも私たちも同じです。それぞれに忙しさや痛みや、苦しみのある1週間です。でも私たちは今日ここに集いました。ここに集えることは何とすばらしい事でしょうか。私たちは今日も神の言葉との出会い、神様の言葉を聞きました。私たちはそこで励ましを受け取ります。今日ここでイエス様に手を握られるのです。そして私たちにも「起きなさい、恐れることはない」と語ってくださるでしょう。そしてまた次の1週間も共に歩もうと言われます。

私たちは本当に「ここにこの教会があるのはすばらしい」と感じています。神のみ言葉を聞き、希望を持ち、また歩み出せるこの場所があることに、心から感謝しています。私たちだけではなく多くの人々がこの教会で神の励ましを受け取り、それぞれの生活に戻ってゆきます。それぞれ大変な1週間ですが、ここでそのための神の希望をいただきます。

今日、イエス様は私たち一人ひとりの手を握り、『起きなさい、恐れることはない』と語りかけてくださっています。私たちはこの言葉を胸に、次の一週間も力強く歩み出しましょう。そしてこの教会をもっと「ここに教会があるのはすばらしい」と言われる教会、人々を招き、励ます教会にしてゆきましょう。

2か月間、地域活動と福音についてみてきました。多くの福音が地域への活動の中に含まれています。私たちは他者との関わりの中で福音を見つけることができるのです。たくさんの人に出会うと、たくさんの福音を見つけることができます。私たちはこれからもさまざまな行事を通じて、地域の人々と出会ってゆきましょう。お祈りいたします。

「ここに教会があるのはすばらしい」マタイ17章1~8節

「主よ、わたしたちがここにいるのは、すばらしいことです。」マタイ17章4節

私たちは第3・第4金曜日に、こども食堂を開催しています。忙しい1週間を送った人たちが、金曜日に教会の食堂に集い、食事をし、励まされ、またそれぞれの場所へと向かってゆきます。私はその光景を見て「ここに教会があるのはすばらしい」と感じます。きっと地域の人々もそう思ってくれているはずです。

礼拝に集うこと、食堂に集うこと、私にはそれが重なって見えています。きっとどちらも同じ様に、神様に招かれる、教会に行く、神様が共にいる、励まされる、それぞれの場所に派遣されることなのではないでしょうか。そして私は今日の個所も教会に集う事と共通していることがあると思います。聖書を読みましょう。

マタイ福音書において山は非常に重要な場所で、イエス様はいつも大事なことを話す時は山に登りました。イエス様にとって山の上は、祈りの場所、神との出会いの場所でした。イエス様は日常を離れてそこに一緒に行こうと私たちを招いてくださっています。このことは礼拝に参加する私たちとも共通しています。そしてこども食堂の利用者にも共通しています。

ペテロは「私たちがここにいるのはすばらしいことです」と言いました。現代の私たちに置き換えるなら「ここに教会があるのはすばらしいことだ」「ここにこども食堂があってよかった」ということに、置き換えることができます。

ペテロはそこに小屋を3つ建てようと提案をしました。しかし天から「これに聞け」という声が聞こえました。それは、建物はいい、それより神の言葉を聞けという意味です。私たちは誰よりも建物の大切さを知っています。でも最も大事なことは、イエス様に聞くことであるということを忘れないようにしましょう。

弟子たちはこれを聞いて、ひれ伏したとあります。ひれ伏したという言葉は、礼拝をしたという意味も含む言葉です。これは礼拝です。そしてこの礼拝ではイエス様が弟子たちの手を握って、こう言いました「起きなさい、恐れることはない」。弟子たちはどれほどの励ましを受けたでしょうか。弟子たちはその言葉を聞いて、また山の下、日常へと戻ってゆきました。これもちょうど日常からイエス様に招かれて日曜日の礼拝に来ること、礼拝し励まされて日常へと戻ることに似ています。そして日常から食堂に招かれて、食事をして励まされて、日常へ戻ることと似ています。

私たちは本当に「ここにこの教会があるのはすばらしい」と感じています。神のみ言葉を聞き、希望を持ち、また歩み出せるこの場所があることに、心から感謝しています。私たちだけではなく多くの人々がこの教会で神の励ましを受け取り、それぞれの生活に戻ってゆきます。

今日、イエス様は私たち一人ひとりの手を握り『起きなさい、恐れることはない』と語りかけてくださっています。私たちはこの言葉を胸に、次の一週間も力強く歩み出しましょう。そしてこの教会をもっと「ここに教会があるのはすばらしい」と言われる教会、人々を招き、励ます教会にしてゆきましょう。お祈りします。

【全文】「教会の未来と神の恵み」マタイ12章22~32節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。この礼拝でこどもの声が、そしてこの地域のこどもの声が響きます。そして私たちは未来でもこどもの声がする教会となることを目指してゆきましょう。

今日はこの後、来年度の計画を立てる総会が開催されます。今日の総会および5月の総会では主の晩餐、会堂建築、規約改正など特に重要な協議事項がありますので、会員の方はぜひ参加をしてください。私たちはキリスト教の中でもバプテストという民主主義を大事にするグループです。全員が遠慮なく議論しながら物事を決めていく教会です。特に議論が必要な課題は、建築のことです。私たちは、新会堂を建てるのか、それともこの会堂を修繕するのか、そしてそれぞれの場合どのように手を加えるのか良く議論しましょう。議論するとは一方的に意見を述べ合うことではなく、互いが考えを変え、受け入れ合うことです。私たちはそれぞれの意見を伝え、受け入れ合い、前に進んでゆきましょう。

立ち止まってもっとゆっくりと考えたいと思うかもしれません。時にはブレーキを掛けることも大事です。でも平塚教会は今が変化してゆくチャンスだと思います。そしてこのチャンスはいつまでも続くものではないでしょう。この時を逃さず、大胆な変化をしてゆきたいと思います。

建築の基本計画は5月中旬までに終える予定です。他の教会は10年かけることもあります。私たちの教会はあまりに議論が短いかもしれません。でも前に進みたいと思っています。それは私たちの教会は他の教会よりもありたい姿が明確になっているからです。他の教会は10年間ありたい姿を考えます。しかし私たちはこの教会を、この礼拝を、この仲間との交わりを続けてゆきたい、こどもの声がする教会にしたい、地域にもっと開かれた教会になりたい、こども食堂や広場を続けたい、そのようなありたい姿がはっきりしています。私たちは多少の違いはありますが、こどもを受け止めてゆくという方向で、すでに一致できています。そして平塚教会の場合、すでにそれに向けた取り組みも十分に始まっています。他の教会とは大きく状況が違うと思っています。だから短い期間できっと結論にできると思います。前に進みましょう。

私は実は他の心配をしています。それは、この問題は私たちの教会だけで決めるものではないということです。理事会の3分の2の賛成と連盟300教会の過半数の承認が必要です。他の教会に私たちの計画を訴え、賛同してもらわなければなりません。それはとても高いハードルです。私は実は教会の中の一致よりも、様々な立場や考え方を持った理事会や他の教会の賛同を得る方が難しいと思っています。来年度1年間をかけて、連盟の理事会と全教会を説得します。牧師や執事の対外的な働きが大きくなることを祈って欲しいです。次の1年は平塚教会のために、対外的な情報発信に軸足を置くことになりますが、それは平塚教会のためだけではなく、他の教会にとってもよい事例になると思います。どうぞお祈りください。

教会の中でもまだまだ細かな部分を皆さんと話し合ってゆきます。会堂の中はこれまでどおり履き替えるのか土足なのか、講壇の高さはどうするのか、答えのないことばかりを話し合ってゆかなければなりません。私たちは正解のない問題の中で、議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆきましょう。

今日の聖書から、私たちは議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆくこと、どんな時も神様が私たちを導いてくださるということについて考えます。聖書を読みましょう。

マタイによる福音書12章22~32節までをお読みいただきました。ある時、目が見えず話すこともできないという二重の障がいがある人がいました。生まれつきの障害だったのでしょうか?それとも昔は見ること、話すことができ、何かの事故や病気でそうなってしまったのでしょうか?わかりません。この人は一人でできないことが多い人だったかもしれません。どこへ行くにも常に人に誰かに手を引いてもらう必要がありました。他者とのコミュニケーションもとりづらかったことでしょう。イエス様はこの人を癒したとあります。それは神様の一方的な恵みによる癒しでした。

聖書にはこの人が良い人だった、悪い人だったという評価はどこにも記されていません。ただイエス様が癒したとしかありません。ここから感じるのは、神様は良い事をした人にだけ良いものを与えるお方ではないということです。ここでは神の愛と導きとは、人間に向けて一方的なものであるということが示されています。

私たちが聖書を読む時、そして生きる時、まずこの神様の恵みへの信頼が必要でしょう。神様はたとえ私たちが動けず、見えず、聞こえず、しゃべれなくなっても、私たちに良いものを与えてくれる方なのです。私たちは全員、やがて若さを失い、病になり、自由に動けなくなる日が来るでしょう。それぞれも、そして教会もそうかもしれません。いつか心の支えであった教会に来られなくなって、寂しいと思う時が来るかもしれません。でも忘れないでいたいのは、神様の恵みは状況に関わらず絶対に続くものだということです。何ができなくなっても、何があっても神様は必ず私たちに良いものを与えられるのです。私たちはこの信頼をもって聖書を読み、人生を生きてゆきましょう。

24節以降を見ます。イエス様はこの地域の病気の人、寂しいと思っている人を癒す働きをしていました。多くの人がそれを称賛しました。しかし一歩外にでれば、イエスの評価は様々でした。ある人は、あれは一見よい事のように見えて実は大きな誘惑が潜んでいる、気を付けなくてはいけないと言いふらしました。あれは神様の導きではない。目の前の人が喜ぶようなことをしているだけだ。間違ったことだと言ったのです。この発言は議論ではありません。それはただの拒絶と批判です。本当の議論とは、互いの考えを尊重し、共に変化することです。これは悪魔の力で悪魔を追い出しているというめちゃくちゃな論理、拒絶と批判でした。イエス様はそれに反論をしています。

イエス様は悪魔同士で、内輪争いがおきたら、立ち行かないではないかと語りました。これは非常に説得力のある内容でした。イエス様もイエス様に反対する人もみな、内輪もめ、拒絶と批判、分断の力の大きさを知っていたのです。イエス様と反対する人には意見の違いがありましたが、そこで両者が納得できたことがあります。それは内輪で争いは、力の強い悪魔でさえ立ち行かなくさせる力があること、内輪争いは人の力をそぐ大きな力があるという事でした。25節、どんな支配も、どんな国も、どんな町も家も、そしてどんな教会も内輪で争えば、荒れてはててゆく。その言葉は、敵味方の誰もが認める、大きな説得力があったのです。

私たちもこの後、熱心な議論をしてゆきたいと思っています。でも議論と他者を批判する内輪もめとは違います。きっとよく議論することと、拒絶と批判、分断の危うさを含みます。私たちはそれに立ち向かってゆかなければなりません。私たちはその時どのように内輪もめせずに、議論すべきでしょうか。私たちはまず一致していることに目を向けましょう。神様の愛は一方的で、どんな人にも恵み深い方だ、どんな時も神様が導いてくださる方です。どのような議論をしても、そしてたとえしなかったとしてもそれは変わらないということを忘れないでいましょう。私たちはすでに神様はどんな時も、どんな人にも愛を注ぎ、導いてくださるという最も重要な部分で、一致することができています。私たちは自分の希望が叶わないことがあるかもしれませんが、神様がすべての導いてくださることを信じる、そのことを土台に共に議論し、歩みましょう。

31節以降には、人間にはすべての罪と冒涜が赦されるとあります。赦されるとは、私たちのすべての失敗や不足をすべて受け止め、私たちが悔い改めて変わろうとする時、神様は必ず次のチャンスをくださるということです。神様は私たちが悔い改めて変わろうとする時、次は罪と冒涜ではなく、愛と励ましを語るようにと、私たちを何度でも赦してくださいます。私たちは何度でも悔い改め、変わることができるのです。何度でも変わることができる、それが神様の愛です。私たちは全ての問いに正解をしてゆくことはできないでしょう。教会も、お互いもたくさんの失敗をするでしょう。でも神様は私たちに、悔い改めながら、赦しをこいながら、前に進むようにと言っています。

そして赦されないことも挙げています。それは聖霊への冒涜です。神様の私たちへの赦しには際限がありません。しかしここでは聖霊への冒涜だけは赦されないと書いてあります。聖霊の冒涜、それは悔い改めずに、自分を変えずに前に進もうとすることと言えるでしょう。神様の愛と導きに目をむけず、自分は間違っていない、悔い改めと変化が必要ないと思って生きることは、神様の際限のない赦しへの拒絶です。際限のない神様の愛の前に、自分の貧しさ、欠けに目を向け、自分が変わってゆくということが大事です。私たちは難しい話の中で、大小の内輪もめが起こるでしょう。でも私たちは議論し、互いに悔い改めあい、互いに赦されながら、互いに変わってゆきましょう。そして思い通りにならなくても、絶対に神様の導きがあると信じ、前に進みましょう。

私はこの地域の人にも、私たちが多少の内輪もめをしながらも、互いに話し合う、互いに悔い改める、互いに赦されながら、互いに変わる姿を良く見て欲しいと思っています。お祈りします。

「教会の未来と神の恵み」マタイ12章22~32節

どんな国でも内輪で争えば、荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも、内輪で争えば成り立って行かない。 マタイによる福音書12章25節

今日はこの後、来年度の計画を確認する総会が開催されます。私たちはキリスト教の中でもバプテストという民主主義を大事にするグループで、議論しながら物事を決めていく教会です。今、特に大切な議論は新会堂を建てるのか、それともこの会堂を修繕するのかという点です。議論するとは意見を述べ合うだけではなく、互いが考えを受け入れ、変わってゆくことです。今日は、私たちは議論し、互いに受け入れ合い、互いに変わってゆくこと、どんな時も神様が私たちを導いてくださるということについて考えましょう。

マタイによる福音書12章22~32節までをお読みいただきました。イエス様は二重に障がいのある人を癒したとあります。それは神様の一方的な恵みによる癒しでした。神様は良い事をした人にだけ良いものを与えるお方ではありません。神様はたとえ私たちが動けず、見えず、聞こえず、しゃべれなくなっても、私たちに良いものを与えてくれる方なのです。私たちは全員、やがて若さを失い、病になり、自由に動けなくなる日が来るでしょう。それぞれも、そして教会もそうかもしれません。でも神様は何ができなくなっても、何があっても必ず私たちに良いものを与えられるのです。私たちはこの信頼をもって聖書を読み、人生を生きてゆきましょう。

24節の発言は議論ではなく、ただの拒絶と批判です。本当の議論とは、互いの考えを尊重し、共に変化することです。イエス様も反対する人もみな、内輪もめ、拒絶と批判による分断の力の大きさを知っていました。25節、どんな支配も、どんな国も、どんな町も家も、そしてどんな教会も内輪で争えば、荒れてはててゆくのです。

私たちもこの後、熱心な議論をしてゆきたいと思っています。しかし議論と他者の拒絶と批判による内輪もめとは違うものです。きっと議論することは、分断の危うさを含んでいます。

私たちはまず一致していることに目を向けましょう。神様の愛は一方的で、どんな人にも恵み深い方です。どんな時も神様が導いてくださるお方です。私たちはその最も重要な部分で一致することができています。私たちは自分の希望が叶わないことがあるかもしれませんが、神様がすべての導いてくださることを信じる、そのことを土台に共に議論し、歩みましょう。

私たちは何度でも悔い改め、変わることができます。神様の私たちへの赦しと愛には際限がありません。しかし自分は間違っていない、変わる必要ないと思って生きることは、神様の際限のない赦しへの拒絶です。際限のない神様の愛の前に、自分の貧しさ、欠けに目を向け、自分が変わってゆくということが大事です。私たちは難しい議論の中で、大小の内輪もめが起こるでしょう。でも私たちは議論し、互いに悔い改めあい、互いに赦されながら、互いに変わってゆきましょう。そして思い通りにならなくても、絶対に神様の導きがあると信じ、前に進みましょう。お祈りします。

【全文】「原発は罪です」マタイ12章33~37節

善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出し、悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる。 マタイ12章35節

今日は東日本大震災と原発事故を覚えながら礼拝します。人間は罪を持った存在です。自分自身が良い人間でないことを感じる機会はなんと多いことでしょう。そして今日注目したいのは、罪とは、個人個人のレベルに限らないということです。社会には一人一人の罪が積み重なり、凝縮された、社会全体の罪があります。それは社会の罪的な構造ともいえるでしょう。

「原発は罪です」なぜなら原発は私たちの便利な生活を支えるために、誰かが犠牲になるという罪の構造だからです。危険な廃棄物を10万年間安全に保管できる場所はありません。廃棄物が次の世代に命を脅かす深刻な負担を残すとわかっていながら、それを生み出し続けている原発は罪です。その原発は過疎地の人々にお金と引き換えに受け入れてもらいます。お金で不利益を押し付ける原発は罪です。

原発は核兵器と同じ原理です。核爆弾を最初に開発した科学者オッペンハイマーは広島・長崎で原爆が使われた後「物理学者は罪を知ってしまった」と言いました。

私たちはキリスト者として、この罪の連鎖をやめさせなくてはいけません。未来の命を守るために、お金で安全を買い取られ、危険を負わされる命のために、原発をやめなくてはいけません。このように原発は宗教とは関係ない問題ではありません。罪に関わる、大きな宗教的なテーマです。

マタイ福音書12章33~37節をお読みいただきました。33節には「木の良し悪しは、その結ぶ実で分かる」とあります。原発は便利な電気を生み出す一方で、深刻な事故を起こし、放射性廃棄物を今日も作り続けています。

35節には「善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出す」とあります。原発のゴミは行く当てもなくとりあえず使用済み核燃料プールという倉に眠り、処理水のタンクはいっぱいになりました。処理水はもはや倉に納めることができなくなり海へと放出されています。悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる、それはまさにこの原発のようです。

36節には私たちが「裁きの日には責任を問われる」とあります。私たちには将来の命への責任、今の命への責任があるのです。裁きの日、それは破滅が訪れる日ではなく、もっと先にある希望の日です。神様はこの地上をすべて善いもので満たし、完成させてくださる日に向けて、私たちを導いています。裁きの日とは、この世界が神様によって過不足なく完成させられる希望の日です。

やはり、罪ではなく、神様の希望に目を向けてゆきましょう。イエス様は抜け出すことのできない、罪から抜け出し、超えてゆかれる方です。そしてその先から私たちを導いています。神の願った行動をあなたが起こすようにと導いています。私たちがその罪から抜け出そうとするとき、必ず神様の助けがあります。私たちは平和で、命を大切にする社会を築く希望をもって、生きてゆきましょう。お祈りいたします。

「原発は罪です」マタイ12章33~37節

善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出し、悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる。 マタイ12章35節

今日は東日本大震災と原発事故を覚えながら礼拝します。人間は罪を持った存在です。自分自身が良い人間でないことを感じる機会はなんと多いことでしょう。そして今日注目したいのは、罪とは、個人個人のレベルに限らないということです。社会には一人一人の罪が積み重なり、凝縮された、社会全体の罪があります。それは社会の罪的な構造ともいえるでしょう。

「原発は罪です」なぜなら原発は私たちの便利な生活を支えるために、誰かが犠牲になるという罪の構造だからです。危険な廃棄物を10万年間安全に保管できる場所はありません。廃棄物が次の世代に命を脅かす深刻な負担を残すとわかっていながら、それを生み出し続けている原発は罪です。その原発は過疎地の人々にお金と引き換えに受け入れてもらいます。お金で不利益を押し付ける原発は罪です。

原発は核兵器と同じ原理です。核爆弾を最初に開発した科学者オッペンハイマーは広島・長崎で原爆が使われた後「物理学者は罪を知ってしまった」と言いました。

私たちはキリスト者として、この罪の連鎖をやめさせなくてはいけません。未来の命を守るために、お金で安全を買い取られ、危険を負わされる命のために、原発をやめなくてはいけません。このように原発は宗教とは関係ない問題ではありません。罪に関わる、大きな宗教的なテーマです。

マタイ福音書12章33~37節をお読みいただきました。33節には「木の良し悪しは、その結ぶ実で分かる」とあります。原発は便利な電気を生み出す一方で、深刻な事故を起こし、放射性廃棄物を今日も作り続けています。

35節には「善い人は、良いものを入れた倉から良いものを取り出す」とあります。原発のゴミは行く当てもなくとりあえず使用済み核燃料プールという倉に眠り、処理水のタンクはいっぱいになりました。処理水はもはや倉に納めることができなくなり海へと放出されています。悪い人は、悪いものを入れた倉から悪いものを取り出してくる、それはまさにこの原発のようです。

36節には私たちが「裁きの日には責任を問われる」とあります。私たちには将来の命への責任、今の命への責任があるのです。裁きの日、それは破滅が訪れる日ではなく、もっと先にある希望の日です。神様はこの地上をすべて善いもので満たし、完成させてくださる日に向けて、私たちを導いています。裁きの日とは、この世界が神様によって過不足なく完成させられる希望の日です。

やはり、罪ではなく、神様の希望に目を向けてゆきましょう。イエス様は抜け出すことのできない、罪から抜け出し、超えてゆかれる方です。そしてその先から私たちを導いています。神の願った行動をあなたが起こすようにと導いています。私たちがその罪から抜け出そうとするとき、必ず神様の助けがあります。私たちは平和で、命を大切にする社会を築く希望をもって、生きてゆきましょう。お祈りいたします。

【全文】「自分を変える神」マタイ15章21~28節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日も子どもたちと共に礼拝をしましょう。3月に入り年度末です。先日こひつじ食堂の利用実績をまとめていました。数字からわかることは2020年にこひつじ食堂を始めた当初、持ち帰りのお弁当ばかりが人気で、会堂で食事をする会食の人気が無くて困っていたということです。地域の多くの人が教会の中で食事をすることにあまり乗り気ではなかったのです。会堂の中で食事をしてもらえるように、コーヒーやデザートも付けました。最初は南集会室だけやっていましたが、会堂に子供用のテーブルを4個出すことにしました。さらに重いイスを動かして、子供用のテーブルを12個並べました。会食は当初は30名程度、それもほとんど関係者でしたが、今では100名が前日の予約でいっぱいになるようになりました。

教会に大きな変化が起きたと思います。毎週日曜日に礼拝だけにしか使っていないかった会堂は、みんなが月2回集まる食堂になりました。さらにカフェになって、お茶をしてゆっくりする場所になりました。はじめた当初からするとずいぶん教会の使い方、会堂の使い方が変わってきたと思います。この礼拝堂は、礼拝の場だけでなく地域との交わりの場へと大胆に変えられてきました。

いろいろな地域活動をしていますが、私たちは出会った人たちをすぐにキリスト教へと改宗させることを目的にしているわけではありません。むしろ変化が大きいのは教会の方です。いろいろな変化が教会の側に起っています。私たちは確かに今、地域に大きな影響を与えていでしょう。でも教会は一方的に相手を変える側ではありません。教会こそ変わってゆきました。教会は出会いによって、より柔軟に、より開かれた存在へと変わってゆきました。きっと私たちはこれからもっと地域の人と出会うことによって、変わってゆくのでしょう。

私自身も出会う人が増え、仕事内容が変わってきています。様々な人と出会い話をすることで、私の考えも変化してゆきます。教会の可能性、牧師の仕事の可能性に、新しく気付かされています。もしかすると最近の教会は少し変化が多いかもしれません。でもそれはきっと、今までよりもいろいろな人と出会っているからでしょう。出会いが私たちを変え、出会いが教会を変えてゆくのです。人々との出会いを通じて、私たち自身が変えられているのです。

これは、聖書の中にも見られる姿です。たとえば、今日読む聖書箇所では、イエス様ご自身がある女性との出会いを通して、驚くべき変化をしました。マタイによる福音書15章21~28節を読んでみましょう。イエス様がどんな出会いをしたのか、そしてイエス様自身がどのように変化したのかを見てゆきたいと思います。

聖書を読みましょう。福音書の中でイエス様が、誰か自分のところに来ないかと待っている姿は多くありません。ほとんどの場合、イエス様の方から出かけて行く、相手のところに飛び込んでゆくのかイエス様のスタイルです。そしてイエス様は訪ねた先々で、様々な出会いを体験しました。福音書とはイエス様と出会った人々の物語だとも言えるでしょう。

今日イエス様はティルスとシドンの地方に行かれたとあります。この町は貿易で栄えた港町で、いわゆる富裕層が住んだ町です。イエス様にしては珍しい訪問先でもあります。というのは通常イエス様は貧しい場所や、病気の人が集まる場所を訪ねて歩いたからです。今回はいつもと違って、海沿いの豊かな人々が住む街を訪ねました。でもそのように様々な場所に出向くのがイエス様です。そして今回はひときわ印象的な出会いをします。

今回イエス様はカナンの女性と出会ったとあります。このカナンの女性とは異邦人、つまりユダヤ教の神様を信じない異教の人でした。当時のユダヤ教では異教の人との交際や会話は禁じられていました。女性に対してならなおさらです。しかしイエス様は本当にいろいろな人と出会います。このカナンの女性の娘は、悪霊にひどく苦しめられていました。おそらく何かの病気で苦しんでいたのでしょう。イエス様の時代の人はしばしば、病を悪霊の仕業だと考えました。その町にイエス様が来ました。カナンの女性は「憐れんで欲しい」と頼みます。富裕層の町です。この女性もお金持ちだったでしょうか?でも、お金では解決できない病を持っていたのです。彼女はイエス様に訴えました。「主よ、憐れんでください」ここには叫んだと書いてあります。お腹の底からイエス様の救いを求めて叫び声をあげたのです。

しかし23節イエス様は何もお答えにならなかったとあります。なぜイエス様は黙ったままで、何もしてあげないのでしょうか?続く29節では大勢のガリラヤの人々、貧しい人々の病を治したのに、どうしてここでは黙ったまま、何もしないのでしょうか? そしてイエス様は24節ではっきりと言います「私はイスラエルの家の失われた羊にしか遣わされていない」と。それは、私はユダヤ人を導くために来たのであって、ユダヤ人以外の人、異教徒を導くために来たのではないという意味です。

女性はそれでも食い下がります25節、ひれ伏して、どうか、お助けくださいと嘆願をするのです。それでもイエス様は助けようとしません。さらに「こどものためのパンを、犬にやってはいけない」と言います。それは、私はまずユダヤ人のために活動をするのであって、他の宗教の人のためには活動しませんという意味です。パンとは神様の恵みです。こどもから食べ物を取り上げて犬に渡さないのと同じように、神様の恵みを異邦人には渡さないと答えました。

しかし女性はそれでも引き下がりません。犬だってテーブルの下に落ちたパンを食べるじゃないですか、少しだけ私にもその恵みを分けて下さいと言います。それはユダヤ人以外だって、神様の恵みにあずかってもいいではないかという訴えです。私も端っこの部分でいいから、落ちた余りものでいいから分けて下さい。神様の愛はもっと広くに及ぶはずですと言ったのです。

イエス様はこの女性の信仰に感心しました。イエス様は、神様は確かに分け隔ての無く、そのように広い愛をお持ちのお方だと、この女性の話を聞いて気付いたのです。そしてイエス様は「あなた信仰は立派だ」と言います。そう言ってイエス様は、他のユダヤ人、他の貧しい人々と同様に、このカナンの女性の娘の病を癒したのです。

この物語から感じることは、何でしょうか?それはイエス様自身が大きく変化をしているということです。イエス様は変わらないお方というイメージが強くあります。しかし今日の個所からわかることは、イエス様の信仰は出会った人、自分と信じる宗教が違う人との出会いを通じて、変わっていったのだということです。イエス様の信仰でさえ、出会いによって、変わっていったのです。イエス様はこのカナンの女を通じて気づきました。最初は黙っていました。でもイエス様はこの女性によって、神様は時分が思っているよりも、もっと大きな愛をもっている方だ、そう改めて気づいたのです。そしてそれは自分の役割にも直接関係することでした。イエス様はここで自分がユダヤ人のためだけにいるのではないと気づかされました。イエス様はこの女性によって大きく変えられてゆきます。この個所はイエス様が新しい出会いによって変えられてゆくという貴重な物語です。

さて、この物語を読んで、私たちは何を学べるでしょうか?ここでのイエス様の姿勢は、私たちの人生とも深く関係していると思います。私たちは時に、自分の考えや価値観に固執してしまうことがあります。しかし出会いは私たちの視野を広げ、新しい気づきをもたらすものです。イエス様がカナンの女性との出会いによって変えられたように、私たちもまた出会いを通じて変えられていくのではないでしょうか?私たちの人生も様々な出会いによって変わってゆくものでしょう。人生とは誰に出会ったかで決まってゆくものです。出会いはお互いの「こうであるべき」という形を崩してゆきます。

教会がこひつじ食堂によって、新しい出会いによって、大きく変えられたように、私たち一人一人の人生も出会いによって変えられてゆくのです。それはイエス様も経験をしたことでした。まして私たちはイエス様よりもっと変化の可能性に開かれているでしょう。イエス様でさえ変わることを選びました。私たちは、変らない神の愛を大事にしつつも、いつも変化の可能性に開かれていることに目を向けていたいと思うのです。いつも神様の愛の大きさに気付き、変えられてゆくものでありたいのです。

もしかすると私たちは相手を変えようとばかりしているかもしれません。怒ったり、ほめたりして、相手を変えようとばかりしています。でもこの物語でイエス様は、自分が変わるということを選ばれました。私たちの人生でもこのことを覚えておきましょう。相手を変えようとするばかりの私たちです。でも本当は、自分が変わってゆくという姿の中に、イエス様の生き方があるのかもしれません。

この個所を通じて、私たちは自分と異なる他者と出会いを、神様の導きによる変化の機会と捉えることができるでしょう。イエス様がそうされたように、私たちもまた、神様の愛と変化に心を開きながら生きていきましょう。

私たちは今週も、実に様々な人がいる場所に派遣されてゆきます。私たちはただ相手を変えるために派遣されるのではありません。私たちは出会いによって、私たち自身が変わることを期待され、派遣されてゆくのです。お祈りいたします。

「自分を変える神」マタイ15章21~28節

「婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願いどおりになるように。」そのとき、娘の病気はいやされた。 マタイによる福音書15章28節

こひつじ食堂を始めて教会に大きな変化が起きました。日曜日の礼拝だけにしか使っていないかった会堂は、みんなが月2回集まる食堂になりました。この礼拝堂は、礼拝の場だけでなく地域との交わりの場へと大胆に変えられてきました。いろいろな地域活動をしていますが、私たちは出会った人たちをすぐにキリスト教へと改宗させることを目的にしているわけではありません。むしろ変化が大きいのは教会の方です。教会は出会いによって、より開かれた存在へと変わってゆきました。きっと私たちはこれからも地域の人との出会いによって変わってゆくのでしょう。

これは聖書の中にも見られる姿です。たとえば、今日読む聖書箇所では、イエス様ご自身がある女性との出会いを通して、驚くべき変化をしました。マタイによる福音書15章21~28節を読んでみましょう。

ティルスとシドンの地方は貿易で栄えた、富裕層の町です。カナンの女性とは異邦人、つまりユダヤ教の神様を信じない異教の人でした。当時のユダヤ教では異教の人との交際や会話は禁じられていました。女性に対してならなおさらです。しかしイエス様は本当にいろいろな人と出会います。カナンの女性は「憐れんで欲しい」と頼みます。お金では解決できない病を持っていたのです。

しかしイエス様は黙ったままです。そして24節でははっきりと、私はユダヤ人を導くために来たのであって、ユダヤ人以外の人、異教徒を導くために来たのではないと言います。女性はそれでも食い下がります。少しだけ私にもその恵みを分けて下さい、ユダヤ人以外だって、神様の恵みにあずかってもいいではないか、神様の愛はもっと広くに及ぶはずですと言ったのです。

イエス様はこの女性の信仰に感心しました。イエス様は、神様は確かに分け隔ての無い、広い愛をお持ちのお方だと、この女性との出会いを通じて改めて気付いたのです。この物語からイエス様自身が大きく変わる姿を見ます。イエス様の信仰は出会った人を通じて、変わっていったのです。

この物語を読んで、私たちは何を学べるでしょうか?出会いは私たちの視野を広げ、新しい気づきをもたらすものです。イエス様がカナンの女性との出会いによって変えられたように、私たちもまた出会いを通じて変えられていくのではないでしょうか?私たちの人生も様々な出会いによって変わってゆくものでしょう。教会がこひつじ食堂によって、新しい出会いによって、大きく変えられたように、私たち一人一人の人生も出会いによって変えられてゆくのです。

私たちは、変らない神の愛を大事にしつつも、いつも変化の可能性に開かれていることに目を向けていたいと思うのです。もしかすると私たちは相手を変えようとばかりしているかもしれません。でも本当は、自分が変わってゆくという姿の中に、イエス様の生き方があるのかもしれません。お祈りいたします。

【全文】「点と天ー小さな愛の希望ー」マタイ5章17~20節

みなさん、おはようございます。今日も礼拝を共にできることを主に感謝します。私たちの教会は、子どもの声が響く教会です。今日も、命の息吹を感じながら礼拝を捧げましょう。今月は「地域活動と福音」をテーマにお話をしています。

私たちの教会ではホームレスの方々の支援をしています。先日も、教会が提供するシェルターを利用される方がいました。公的な援助は多くありますが、まだそれが届かないケースもまた多くあります。そのような方に対して1泊から2泊ですが寝泊まりできる場所を提供しています。

先日はある60代の男性がシェルターを利用しました。私が畳の上に布団を敷き、「今日はここでゆっくり休んでください」と伝えると、その方はほっとした表情で「まるで天国のようです」とつぶやきました。私は笑いながら「天国はもっといい場所ですよ」と答えました。そして続けて、「これまで大変な日々を過ごされたのでしょう。ここがどん底ではなく、新しい出発点です。天国はそのもっと先にありますよ」と励ましました。人生の様々な課題に直面した人が教会を訪れます。このたった一泊の宿の提供で彼をとり巻いている難しい状況が変わることはないでしょう。長い人生の中でこの一泊は点のような出来事でしょう。

でもそれは本人にとっては一筋の光を見たような、天国とも思えるような経験だったのかもしれません。たった一晩ですが、この一泊は彼の人生にとって忘れられないものになったでしょう。彼は体を休め、十分な食事をとりました。そして力を取り戻した彼は自分の未来ともう一度しっかり向き合うことを決めました。彼は新しい決心をして旅立ってゆきました。私は困ったこと、危険に思うことがあれば、また連絡をするように、ここに逃げて来るようにと伝えました。彼は「そのような場所があることはとても心強い」そう言って旅立ってきました。その後のことは何も知りません。彼を支えたのは、たった1泊の寝る場所でした。

こひつじ食堂は月2回、1食200円で食事を提供しています。人間には月30日で90回の食事が必要です。食べることに事欠く人にとって、月にたった2回しかない食事の提供はどれだけ生命の維持に役立つでしょうか。たった2回、食事を200円でできたところで何か生活が変わるでしょうか?私たちの活動は、大きく大変なものに見えますが、それぞれの人生の中では点の様な、小さなものです。でもたくさんの人がこの食事を楽しみにしています。私が見ていると、利用者の方は1ヶ月の間に2回楽しみがある、また会おうと言い合える仲間ができる、それが1ヶ月の生活の支えになっているように見えます。人間の生活とはそのような小さなこと、小さな点に支えられているものなのです。

月1回のホームレスの方への炊き出しも同じでしょう。路上で生活している人に、月に1回食べ物を提供したところで、生活の状況が変わるわけではありません。たった1食です。でもいままでこの食事会は多くの人が自立するきっかけとなってきました。出来るならば太くて長い支援をしたいものですが、私には小さな点の様な支援しかすることができません。でも小さな点が誰かの人生を変えてゆくと言うことは大いにある事です。私たちは、互いの小さな行動に支えられて生きています。それはまるで点のようです。

私たちにとって些細なことでも、誰かにとっては大きな励ましとなることがあります。それは時に、天国のような希望をもたらします。月に数回のわずかな働きであっても、それが人を支え、前向きにし、生きる力となるのです。私たちの教会は、そんな「小さな愛の点」を大切にする教会です。私たちは点の様な小さな存在ですが、神に愛され、誰かを励ます存在です。私たちは小さな点だけれども、精一杯生きてゆきましょう。私たちは点の様な活動を続けてゆきましょう。今日は聖書から点の大事さについて考えたいと思います。小さな点が大きな愛につながっていること、それが天につながっていることを考えてゆきましょう。

今日はマタイによる福音書5章17~20節をお読みいただきました。旧約聖書には確かに事細かに、戒律が書かれています。イエス様の新しい教えを聞いた人の中には、戒律の様な細かなこと、小さなことはもうやめてしまっていいのではないかと考えた人がいました。イエス様の大きな愛に比べて、旧約聖書の愛はとても小さくて、もう必要が無いのではないかと考えたのです。このような考え方は特にイエス様の地上の生涯の後、弟子たちの間で強くなってゆきました。旧約聖書は全部いらないという意見まで出ました。これはキリスト教の歴史上でも大きなうねりとなった時期がありました。

しかしイエス様は今日の個所でこう言っています。18節「律法の文字から一点一画も消え去ることはない」。旧約聖書の文字は消えない、消してはならない、永遠に変わらないと言ったのです。旧約聖書の大切さを伝えました。

しかし一方でイエス様は旧約聖書のすべての戒律をこれまでどおりちゃんと守りなさいと言ったわけではありませんでした。イエス様はこれまでの戒律をもう一度、愛を基準にしてとらえなおす様に教えたのです。イエス様は律法の中にある、愛に目を注ぎ大切にするようにと教えているのです。律法や戒律と言えば、特に深い意味がなく、ただ書いてあること文字通り、無批判に守るもの、そのような印象があるかもしれません。でもそれは誤解です。律法を大切にして心から守っている人にとって、それはただ無意味なものではありません。そこに愛を見出すからこそ、守っているのです。

例えば一番大切にされた律法は安息日を守るということでした。安息日とは意味もなく、ただ何もしてはならない日ではありません。それは神様に感謝をする日です。シェルターにいるように体を休め、自分としっかりと向き合うための日です。神様に感謝し、家族や仲間との時間との関係を考える日です。これは特に忙しく生きる現代の私たちが失ってしまっている大切な時間でしょう。安息日を守るとはそのような生き方の選択なのです。律法にはたくさんの愛が含まれていました。神への愛、人への愛が含まれていました。律法を捨てるとは、それさえも、古めかしいこととして捨ててしまうことです。それはイエス様の愛の教えと大きく矛盾することでしょう。

また律法は誰かをがんじがらめにするためにも悪用されました。愛し合うためにあるはずの律法が、いつの間にか「誰が出来ていないか」「誰が清くないか」と人を縛るために悪用されるようになりました。

もちろんイエス様はこのまま文字通り、律法を守り続けなさいと言っているのではありません。5章のこの後の部分は、当時人々の間で当たり前に守られていた律法について新しい解釈で語られています。

この後「〇〇するな」が繰り返されます。腹を立ててはならない、姦淫してはならない、離縁してはならない、誓ってはならないなどが続きます。それらをどれも新しく解釈をしなおしています。愛の基準で受け止め直しています。この後に続く「腹を立ててはならない」という律法は、礼拝よりも仲直りする愛を優先させようと解釈しています。そのようにイエス様は律法を新しく、愛によって解釈しなおしたお方です。イエス様は律法を愛の視点からもう一度見直し、愛の視点から新しく解釈をし直そうとしているのです。時代や状況、関係性によって何が愛かは変わって来る、その愛を示そうとしているのです。

言い換えるならこうです。律法をするにしろ、しないにしろ「そこに愛はあるんか?」ということです。小さな律法にもそこに愛が含まれていて、そこに含まれる愛が失われないかをイエス様はそれに注目をしたのです。

イエス様は、「律法の一点一画も消え去ることはない」と語られました。それは、律法の中にある小さな愛に注目しよう。それを軽んじてはいけないということです。どんなに小さな愛でも、愛は人を大きく支えます。だからこそ、イエス様は古い教えも愛の視点でもう一度見直し、大切にすべきだと訴えたのです。小さな愛を見過ごさず、大切にしよう、それが5章のイエス様の新しい律法解釈でした。

私たちの周りを見回してみます。太くて大きな愛には自然と目が行くかもしれません。でも私たちの周りにどんな小さな愛があるでしょうか?どんな一点一画の愛があるでしょうか?私たちはその愛にどのように支えらえているでしょうか。私たちはそれに目を向けて生きてゆきましょう。

私たちの教会自体も小さな点のような教会です。でも私たちは誰かを支え、誰かを愛し、誰かに生きる力を与えている教会です。そしてこれは教会だけに言えることではないでしょう。きっとあなたもそうなのです。あなたも点のように小さい存在かもしれません。でもきっと誰かの生きる支えになっています。あなたの小さな愛の行動はきっと誰かを支え、励ましています。

そしてもうひとつ大事なことは、点は小さくても、ひとつも失われてはいけないということです。私たちは互いに小さな点であるのだけれども、互いに大切な点です。イエス様は一つの点も失われない世界を目指したのです。私たちは点のように小さくても愛の業を大事に続けてゆきましょう。大きくしたり、長くしたりするのは大事なことですが、小さな愛もそれと等しく大切なものです。

私たち一人一人も一点一画の様な存在です。でも神様は、あなたは点の様な存在だけれども大切だと伝えています。あなたはここから、そこから絶対に失われてはいけないのだと言います。私たちもそのように互いを大切にしあってゆきましょう。きっと私たちの点の様な愛は、神様のおられる天につながっているはずです。お祈りをいたします。

「点と天ー小さな愛の希望ー」マタイ5章17~20節

「はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。」 マタイによる福音書5章17~20節

今月は「地域活動と福音」をテーマにお話をしています。先日はある方が教会のシェルターを利用しました。たった一晩の宿泊で彼をとり巻いている難しい状況が変わることはないでしょう。でもそれは本人にとっては一筋の光を見たような、天国とも思えるような経験だったのかもしれません。

こひつじ食堂は月2回、炊き出しは月1回、私たちには小さな点の様な支援しかすることができません。でも小さな点のような些細なことでも、誰かにとっては大きな励ましとなることがあります。それは時に、天国のような希望をもたらします。私たちの教会は、そんな「小さな愛の『点』」を大切にする教会です。今日は聖書から小さな点が大きな愛『天』につながっていることを考えてゆきましょう。

イエス様の新しい教えを聞いた人の中には、戒律の様な細かなこと、小さなことはもうやめてしまっていいと考えた人がいました。しかしイエス様は旧約聖書の大切さを伝えました。同時にイエス様はこれまでの戒律をもう一度、愛を基準にしてとらえなおす様に教えました。イエス様は律法の中にある愛に目を注ぎ、律法を愛の視点からもう一度見直し、新しく解釈し直そうとしているのです。

イエス様は、「律法の一点一画も消え去ることはない」と語りました。それは、律法の中にある小さな愛に注目しよう。それを軽んじてはいけないということです。どんなに小さな愛でも、愛は人を大きく支えます。だからこそ、イエス様は古い教えも愛の視点でもう一度見直し、大切にすべきだと訴えたのです。小さな愛を見過ごさず、大切にしよう、それが5章のイエス様の新しい律法解釈でした。

例えば安息日とは、意味もなく、ただ何もしてはならない日ではありません。それは神様に感謝をする日です。シェルターにいるように体を休め、自分としっかりと向き合うための日です。神様に感謝し、家族や仲間との時間との関係を考える日です。これは特に忙しく生きる私たちが失ってしまっている大切な時間でしょう。

この後「〇〇するな」が繰り返されます。「腹を立ててはならない」という律法は、礼拝よりも仲直りする愛を優先させようと解釈しています。

私たちの周りにどんな一点一画の愛があるでしょうか?私たちはその愛にどのように支えらえているでしょうか。私たちの教会自体も小さな点のような教会です。でも私たちは誰かを支え、誰かを愛し、誰かに生きる力を与えている教会です。そしてそれは教会だけではありません。きっとあなたもそうなのです。あなたも点のように小さい存在かもしれません。でもきっと誰かの生きる支えになっています。あなたの小さな愛の行動はきっと誰かを支え、励ましています。

イエス様は小さな一つの点、愛も失われない世界を目指したのです。私たちも小さくても、互いを大切にしあってゆきましょう。きっと私たちの点の様な愛は、神様のおられる天につながっているはずです。お祈りをいたします。

【全文】「愛の種を惜しみなく」マタイ13章1~8節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声と足音から命を感じながら一緒に礼拝をしましょう。

今月は私たちが地域に向けて行っている活動と聖書について考えたいと思っています。私たちの教会では毎月2回こひつじ食堂というこども食堂を開催しています。こひつじ食堂はこどもだけではなく、誰かと一緒に食事をしたいと思っている人のためにも開催されています。200円で、おいしい食事を、温かい関係の中で食べることが出来ます。たくさんの方に愛されて、毎回200食を超える利用があります。私たちはこの活動を、イエス・キリストの愛の教えの実践と位置付けています。この活動を通じていつか私たちの背景にある「愛」が伝わることを願っています。しかし私たちはこの活動によって信者を獲得しようと思っているわけではありません。

私たちのこひつじ食堂は種まきに似ていると言えるでしょう。教会の中で、温かい関係に囲まれる食事の経験と思い出は、人々の心にしっかりと残るはずです。それはきっと記憶に焼き付いてゆくでしょう。まさしく種がまかれたような経験でしょう。その人たちが私たちの背景にある信仰について、すぐに理解し神に従うわけではありません。すぐに花が咲いて実ができるわけではないのです。全員がそうなるわけでもないのです。でも私たちは種を蒔き続けます。こども食堂は、教会はこんなに楽しくて、助け合いとやさしさが詰まっていて、こどもを連れてきてよくて、緊張しなくていい、自分らしくあっていい場所だと伝えています。きっと神様の愛はたくさんの種として惜しみなくまかれています。

様々な活動をしていると、キリスト教の関係者からは「そのうち何人が礼拝にきましたか?」と聞かれる時があります。私は自信を持って「ほとんどいませんよ」と答えています。そして「でも続けてゆけば、きっといつか何かが起ると思う」と答えています。教会で毎回楽しく食事をしているこどもたちが、やがてつらい思いをしたとき教会を思い出してくれるでしょうか?やがて自分がこどもを育てるようになったとき、こども食堂の愛はより深く分かるはずです。ずいぶん先のことかもしれませんが、私たちはそれに期待をしています。

わかりませんが、やがて神様の愛を、もっとしっかりと知りたいと思う日が来るでしょうか。そのことに期待して活動をする、それが種を蒔くということです。あるいは直接この教会に戻ってこなくてもいいとさえ言えるでしょう。その人がこひつじ食堂で知った他者へのやさしさを持って、人生を生きてくれたら、それで十分な実りと言えるでしょう。中には一期一会で今回限りの出会いということもあります。でも私たちは期待して、希望を持って種を蒔き続けてゆきたいのです。いつか神様がその種を芽吹かせてくださるでしょう。私たちはそのことに期待し、未来に希望をもって活動を続けてゆきましょう。

そのように考えていると、かくいう私自身の仕事、牧師の働きも種まきかもしれません。毎週宣教をして、みなさんの何かがすぐに変わるというわけではなさそうです。誰でも今日聞いて明日から変われるわけではありません。でも私は種を蒔きます。宣教の内容はすぐに忘れてられてしまいます。でも何度でも種を蒔きます。なかなか芽吹かないかもしれませんが、希望をもって種を蒔きます。

今日はそのことを、みなさんと聖書から見たいと思います。あきらめず、希望をもって、惜しみなく愛の種をまくことを一緒に考えたいと思います。聖書を読みましょう。

今日はマタイによる福音書13章1~9節をお読みいただきました。実は18節以降にこのたとえ話の解釈が記されています。教会では伝統的に18節以降に基づいて、あなたの心は神に対してどんな状態かを問いかけてきました。

あなたの心は聖書の言葉を聞いても受け入れず、忘れ、雑念に囲まれている。あなたはなんと愚かな罪人だろうか。まるであなたの心は硬いアスファルトに覆われているようで、神の言葉を受け入れない。あなたは良い心に変わり、神を受け入れなさい、そう教え諭してきました。私たちの教会も似たように教えて来たかもしれません。もっと恐ろしいと思う解釈は、同じ様に神の言葉を聞いても、それを受け入れるのは4分の1であり、神を受け入れない4分の3には厳しい罰があるというものです。ここまでくるとかなり危うい解釈です。

実は18節以降の解釈は、イエス様からしばらく後の時代の人が加えた解釈ではないかという見方が増えてきています。18節以降の解釈は一旦置いて、1~8節だけに注目をした解釈が試みられるようになってきました。それは、イエス様がガリラヤの農村地帯で育った背景から考える解釈です。イエス様はきっと4種類の人間の運命について話したのではありません。おそらく、もっと素朴な農村での経験に基づいて、種がどこに落ちるかよりも、惜しみなくまかれることに重点を置いたでしょう。

2000年前の種まきについて考えてみましょう。当時の種まきはいまよりずっといい加減に行われていました。今は土に肥料を与え、良く耕し、種を植え、土を被せ、水をまき、目が出るのを待ちます。しかし当時の種まきもっと簡単です。種を握って、畑に直接ばらまき、芽が出るのを待ちます。まるで節分の豆まきです。今よりずっと、大雑把で、生産効率は悪かったと言われます。そんな風に投げて蒔けば時には畑以外の場所に落ちたりしました。茨の中に落ちたこともあったでしょう。種を蒔いて土を被せないので、鳥が食べるのは当然です。いま私たちが想像する農業、種まきよりもずっと、おおらかで、いいかげんで、だいたいの作業でした。

イエス様はこのような種まきをイメージして語っています。一粒一粒ずつ、大事にうえていく感じではありません。気前よく、だいたいの感じで、ひと握りの種をバーッと投げて蒔くのです。それは多少失敗してもいい、多少鳥に食べられてもいいという蒔き方です。精密に、一つの無駄なく、失敗のない蒔き方ではありません。それがイエス様の種まきです。そしてイエス様は種に素朴な期待を寄せています。たくさんまいて、たくさんの収穫を期待したのです。「芽を出せ実れ」「芽を出せ実れ」と唱えながら種をわしづかみにして、ばら蒔いたのです。イエス様はこのように、種を蒔くことをイメージしました。イエス様の種まきは、とにかく徹底的に蒔くという方法です。

このことからイメージをしましょう。イエス様はこのように、あなたにも種を蒔くお方です。イエス様はあなたにたくさんの種を蒔いてくださいます。あなたの心がどんな心かは関係ありません。イエス様は「あなたの心には蒔いても無駄かな?」そう思っても、気にしません。イエス様はとにかくたくさん蒔いてくださいます。イエス様はひとりにひと粒ずつ種を蒔くのではありません。種をわしづかみにして、気前よくばら蒔いてくださるのです。イエス様は誰がいい人で誰が悪い人かをより分けて、種を蒔くという心の狭い方ではありません。イエス様は誰に蒔いたら芽が出そうか、よく吟味して種を蒔くお方ではありません。イエス様はとにかく種を蒔くお方です。そしてイエス様は希望をもって種を蒔いています。芽を出し、育ってくれるようにと願い、大きな希望を持って、惜しみなく種を蒔いています。

当時の収穫は、10倍になればいい方だったそうです。1をまた来年に残して、9を食べて生活をしました。収穫が30倍や60倍、ましてや100倍になることは想像できないことでした。でもイエス様はそれぐらいの期待をしながら蒔いたのです。

私たちの食堂はそのような種まきに近いと思います。誰かが私たちの信仰に気付くかどうか、それはわかりません。でも私たちは気づいてくれそうな人にだけ種を蒔くのではありません。私たちはとにかく無条件に愛をばら蒔くのです。愛を惜しみなくまくのです。そしていい加減ではなく、祈りながら、いつかたくさんの芽をだすと希望を持ちながら、100倍になることを期待して、祈りながら蒔くのです。それが私たちのこひつじ食堂なのではないでしょうか?

こども食堂以外にも、私たちそれぞれの生き方も考えましょう。私たちは人生においてどんな種のまき方をしているでしょうか?私たちの人生はもしかすると、1粒蒔いて、芽がでるかどうかを試す、そんなことばかりしているかもしれません。私たちの生き方は愛を惜しんで一粒ずつ蒔くような生き方になっていないでしょうか。自分の蒔いた一粒の愛が無駄にならないように、よく相手を吟味してから、一滴の愛を注ぐような生き方をしていないでしょうか?ちびちび愛を注いで、いちいち実りがあるかどうかを勘定していないでしょうか?愛を注いだ人から、すぐに見返りの愛を求める生き方になっていないでしょうか。

私たちはイエス様の種まきを見習いましょう。イエス様は気前よく私たちを愛して下さるお方です。それは相手の失敗も織り込み済みです。でもきっとうまくいく、きっと愛は100倍に増える、そう神様に信頼し、たくさん蒔くのです。なんどもチャレンジするのです。そのように神様を信頼して愛の種を蒔くのです。

私たちはどのように種を蒔きながら、生きてゆくでしょうか。イエス様は今日も私たちに惜しみない愛を、種を蒔いてくださいます。私たちも希望をもって、種を蒔く、気前よく他者に愛を注ぐ、そんな生き方をしてゆきましょう。お祈りいたします。

「愛の種を惜しみなく」マタイ13章1~8節

イエスはたとえを用いて彼らに多くのことを語られた。「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。」マタイによる福音書13章3~4節

こひつじ食堂は私たちにとってイエスの愛の教えの実践です。私たちは信者を獲得するためではなく、いつかこの「愛」が伝わることを願っています。

私たちのこひつじ食堂は種まきに似ていると言えるでしょう。やがてつらい思いをしたとき、あるいは自分がこどもを育てるようになったとき、こども食堂の愛はより深く分かるはずです。ずいぶん先のことかもしれませんが、私たちはそれに期待をしています。いつか神様がその種を芽吹かせてくれる、私たちはそのことに期待し、未来に希望をもって種を蒔き続けてゆきましょう。今日はあきらめず、希望をもって、惜しみなく愛の種をまくことを一緒に考えます。

2000年前の種まきはいまよりずっといい加減に行われていました。種を握って、畑に直接ばらまき、芽が出るのを待ちます。まるで節分の豆まきです。一粒一粒ずつ、大事にではなく、気前よく、ひと握りの種を投げて蒔くのです。それは多少失敗してもいい、多少鳥に食べられてもいいという蒔き方です。

イエス様はこのように、あなたにもたくさんの種を蒔くお方です。イエス様は「あなたの心には蒔いてもムダかな?」と思ってもとにかくたくさん蒔いてくださいます。ひとりにひと粒ずつ種を蒔くのではありません。種をわしづかみにして、気前よくばら蒔いてくださるのです。イエス様は誰に蒔いたら芽が出そうか、よく吟味して種を蒔くお方ではありません。イエス様はとにかく種を蒔くお方です。芽を出し、育ってくれるようにと願い、大きな希望を持って、惜しみなく種を蒔いています。

私たちの食堂はそのような種まきに近いと思います。私たちはとにかく無条件に愛をばら蒔くのです。祈りながら、いつかたくさんの芽をだすと希望を持ちながら、100倍になることを期待して、祈りながら蒔くのです。それが私たちのこひつじ食堂なのではないでしょうか?

私たちは人生においてどんな種のまき方をしているでしょうか?私たちの生き方は愛を惜しんで一粒ずつ蒔くような生き方になっていないでしょうか。自分の蒔いた一粒の愛が無駄にならないように、よく相手を吟味してから、一滴の愛を注ぐような生き方をしていないでしょうか?ちびちび愛を注いで、いちいち実りがあるかどうかを勘定していないでしょうか?愛を注いだ人から、すぐに見返りの愛を求める生き方になっていないでしょうか。

私たちはイエス様の種まきを見習いましょう。イエス様は気前よく私たちを愛して下さるお方です。それは相手の失敗も織り込み済みです。でもきっとうまくいく、きっと愛は100倍に増える、そう神様に信頼し、たくさん蒔くのです。なんどもチャレンジするのです。そのように神様を信頼して愛の種を蒔くのです。その愛を受けて私たちはどのように他者に愛の種を蒔き、生きるのでしょうか。お祈りします。

【全文】「徹底的平等主義者イエス」マタイ21章12~16節

それから、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。マタイ21章12節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞き、命を感じながら一緒に礼拝をしましょう。

今月と来月は地域活動と福音について考えてゆきたいと思います。この宣教以外でも、それぞれに語り合っていることかもしれませんが、改めて地域活動と福音について分かち合いたいと思います。

先日焼肉の食べ放題に行ったのですが、3つの価格帯のコースがありました。3000円、4000円、5000円くらいのコースです。私たちは3000円の一番安いコースを頼みました。おいしかったのですが、気になったのは、隣のテーブルの人は高いコースを頼んでいて、なんだかこちらのテーブルよりおいしそうな壺に入ったお肉や大きなデザートがどんどん運ばれてきていました。あれを食べたいと思っても、3000円コースでは頼むことができなかったのです。おいしかったけど、ちょっと悲しい気持ちになって帰ってきました。外食の頻度や価格帯は、私たちの間にある格差をはっきりと表す場面かもしれません。

私たちの教会ではこども食堂をしていますが、振り返ってみて、この食堂はかなり平等な食堂なのではないかと思いました。だれでも1食200円です。でもその価値以上のおいしいものを食べることが出来ます。しかも全員同じメニューというのも重要です。全員が同じ値段で同じメニューを食べます。これは意外と少ない機会です。私はこの食堂の特徴は、とても平等な食事会なのだと言うことに気付きました。こひつじ食堂で100円追加すると料理がグレードアップできるというアイディアはどうでしょうか?収益は改善しそうです。適正な対価を払っているので、大人は受け入れるかもしれません。でもきっと感性の鋭いこどもたちから、ずるいとか、不平等だとか、反対の声が上がるでしょう。この食堂は平等であるべきだということ、みんなが何となく感じ、期待してくれているでしょう。今まで気付かなかったのですが、私たちの食堂は平等であることを大切にしているのです。

礼拝をすべき神聖な場所で、にぎやかな飲食をすることは、不信仰なことに見られるかもしれません。静寂と祈りの場所であるべき会堂が、食べこぼしや、油で汚れます。でも、私たちはこの食事が、福音宣教の一つ、私たちの信仰の一つだと思って大切にしています。

そしてこの食事は全員が神様の前に等しく、平等であることをよく表している食事です。きっとイエス様も、会堂で食事などけしからんと怒るのではなく、この平等な食事を見て喜び、楽しく加わってくださるのではないかと思います。なぜならイエス様も格差や差別に反対し、平等を愛したお方だからです。今日はイエス様が平等を行動で体現した姿を聖書から見てゆきましょう。

マタイによる福音書21章12~16節をお読みいただきました。当時のエルサレムの神殿はユダヤ教の信仰の中心でした。神殿にはたくさんの献金や献げ物が集まりました。しかしこの献げ物の行先には問題がありました。特権階級の祭司たちがその献金で贅沢な暮らしをしていたのです。貧しい人々からの心からの献げ物で貴族のような生活をしていたのです。

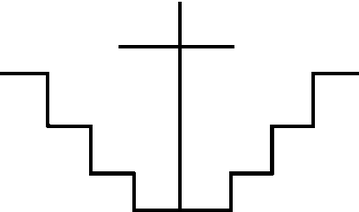

図にあるように、神殿の一番外側の「異邦人の庭」では、献げ物を販売するお店が並びました。牛や羊を献げることが良い事とされたが、貧しい人は鳩を献げました。また神殿では献金は古いお金を使うことと決められていたため、両替人も多くいました。これはどれも神殿公認の商売でした。場所代も払ったでしょう。人々は貧しくてもみな精一杯を献げました。しかしその献金は祭司たちの贅沢な生活を支えるために使われてゆきました。

イエス様はその神殿に乗り込みました。かなり激しい様子でイスをひっくり返し、そこで働いている人を神殿から追い出しました。イエス様が神殿から商売人や両替人を追い出した理由は、神殿で商売をすると神殿が汚れるからではありません。もともとこれは祭司にも公認された商売です。

ではイエス様が神殿から商売人と両替人を追い出した理由は何でしょうか?それは貧しい人からの献金で、祭司が贅沢な生活をしているという、経済的な搾取に反対をしたからでした。いわば神殿の集金システムを批判したのです。それはお金を集めて贅沢をしている祭司への反抗でした。イエス様はみんなの見ている前で、この神殿の集金体制をぶっ壊すぞというパフォーマンスをしたのです。俺は神殿が貧しい人を苦しめ、格差を生んでいるのが気に入らないのだ。そんな神殿はいらないとアピールをしたのです。もっと豊かに生きるため、格差と差別のない平等な社会の実現のために、イエス様は象徴的に、商人たちを追い出したのです。イエス様は豊かさと、平等を求めたのです。

この行動に祭司たちは激怒しました。神殿で汚れたことをするのはやめようという運動、純粋な信仰の運動だったら、祭司たちも納得したでしょう。私たちの間でもイエス様の行動は従来「宮清め」として、神殿から汚れを取り除く行動だと理解されてきました。しかしその解釈は無理があります。神殿を清めようとした人を殺す必要はありません。祭司たちがなぜイエス様を殺そうと思ったのか、それはイエスが切り込んでしまったのが、神殿の搾取体制だったからです。特権階級の既得権益に踏み込んでしまったからでした。祭司たちにとってどんな大義があったとしても、自分たちの利権への批判は容認できないことだったのです。イエス様もそこを批判する危険は承知だったでしょう。この行動にはそのような搾取と格差に反対し、平等を求めるという意味がありました。

神殿ではもうひとつ深刻な問題がありました。それは差別の問題です。神殿は図の通り、いくつもの壁で仕切られていました。その壁はまさに差別・階級の象徴でした。その壁は清さによって、外国人はここまで、女はここまで、男はここまで、祭司はここまでと区切られていました。神殿は誰でも中に入ることが出来る場所ではなく、むしろ差別を生み出していた場所だったのです。このように人間の間ではすぐに差別や階級が生まれます。清い人がいるなら、清くない人がいるのです。汚れた人、劣った人という差別は人間によって作られるのです。

商売が行われていたのは異邦人の庭です。そして、異邦人の庭にすら入ることが許されない人もいました。それは障がいを持った人です。目の見えない人、足の不自由な人、それは汚れていると差別され、一番外側の門さえ入ることが許されなかったのです。

しかし14節によればイエス様の行動の後、事件が起きます。門の中に決して入って来てはいけない、神殿を汚すと差別された人が神殿の中に入ってきたのです。元々の言葉を見ると、目の見えない人も、足の悪い人もどちらも複数形です。イエス様の行動の後、異邦人の庭に、汚れていると言われてきた障がいを持った人が、大勢、きっとなだれのように入って来たのです。差別され、神殿に出入りすることを禁じられた人々が、差別と階級を乗り越えて、イエス様のそばにやってきたのです。

さらにイエス様の行動で注目するのは、異邦人の庭でその人々を癒したという点です。正しい順序は、神殿の門の外で癒し、障がいがなくなり、汚れと言われるものがなくなってから、入るべきでした、しかしイエス様は、差別された人を先に門の中に招き入れてから、神殿の中で癒したのです。このようにイエス様は差別に反対する姿勢、徹底的な平等主義を行動によって示したのです。この一連の宮清めと呼ばれる場面は、聖所を汚れから清めたのではなく、格差と搾取と差別に反対をした、イエス様が徹底して平等を訴えた象徴的な行動だったのです。

そしてそれは神殿の特権階級を激怒させました。特権階級の祭司は、既得権益と階級構造を揺るがす奴に容赦しませんでした。このようにしてイエス様は十字架に掛けられてゆくことになります。イエス様の行動がこの個所で表しているのは、この世界は徹底的に平等になれというメッセージです。

さて、現代にも様々な格差や搾取、階級社会とも言える不平等があるでしょう。経済格差はますまる広がりです。正社員と非正規社員の待遇の違いはほとんど階級社会です。上級国民という言葉もあります。このような格差に社会は不満を高めています。障がい者の差別もまだまだ身近なものです。今もいろいろなところに格差や差別、階級社会があるでしょう。人々は徹底的な平等を救いとして求めています。

もしイエス様が今のこのような社会を見たらならどうするでしょうか。怒って、そこをめちゃくちゃにするでしょうか。そんな搾取おかしい。そんな差別おかしいと。階級を打ち破ったでしょうか。それはきっと危険なことです。

聖書を読む私たちは今をどのように生きてゆくことができるでしょうか。イエス様の求めた徹底的な平等を私たちも実現したいと思います。日本で世界で、この平等を実現したいと思います。時間はかかるでしょう。でも私たちの教会の中で、この礼拝でならすぐに実現、体現できるでしょう。この教会には清い人も、清くない人もいません。階級のような上も下もありません。私たちは等しく、互いを尊重し合う仲間でいましょう。

私たちはその平等をこの教会だけではなく、地域に広げてゆきましょう。こひつじ食堂や様々な活動を通じて、イエス様が求めた徹底的な平等が実現する世界を、この教会から広げてゆきましょう。お祈りします。

「徹底的平等主義者イエス」マタイ21章12~16節

それから、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。マタイ21章12節

今月と来月は地域活動と福音について考えます。外食の頻度や価格帯は、私たちの間にある格差をはっきりと表します。そのような中でこひつじ食堂はかなり平等なのだと気づかされました。全員が同じ料金200円で、同じものを食べます。でもその価値以上ものを食べることができるからです。

礼拝をすべき神聖な場所で、にぎやかな飲食をすることは、不信仰なことに見られるかもしれません。でも、私たちはこの食事が、福音宣教だと思って大切にしています。この食事は全員が神様の前に平等であることをよく表している食事です。

きっとイエス様も、会堂で食事などけしからんと怒るのではなく、この平等な食事を見て喜び、楽しく加わってくださるでしょう。なぜならイエス様も格差や差別に反対し、平等を愛し、共に食事をすることを愛したお方だからです。今日はイエス様が平等を行動で体現した姿を聖書から見てゆきましょう。

当時のエルサレム神殿にはたくさんの献金や献げ物が集まりました。しかし特権階級の祭司たちはその献金で贅沢な暮らしをしていました。イエス様が神殿から商売人や両替人を追い出した理由は、神殿で商売をすると神殿が汚れるからではありません。貧しい人からの献金で、祭司が贅沢な生活をしているという、経済的な搾取に反対をしたからでした。いわば神殿の集金システムを批判したのです。

神殿ではもうひとつ深刻な問題がありました。それは差別の問題です。神殿はいくつもの壁で仕切られ、その壁はまさに差別・階級の象徴でした。そして障がいを持った人は異邦人の庭にすら入ることが許されませんでした。

14節によればイエス様の行動の後、事件が起きます。門の中に決して入って来てはいけない、神殿を汚すと差別された人が神殿の中に入ってきたのです。イエス様の行動の後、障がいを持った多くの人々が、差別と階級を乗り越えて、イエス様のそばにやってきたのです。さらにイエス様は、差別された人を先に門の中に招き入れてから、神殿の中で癒しました。このようにイエス様は差別に反対する姿勢、徹底的な平等主義を行動によって示したのです。

既得権益と階級構造を揺るがすこれらの行動は神殿の特権階級を激怒させました。このようにしてイエス様は十字架に掛けられてゆくことになります。

現代にも様々な格差や搾取、階級社会とも言える不平等があるでしょう。人々は徹底的な平等を救いとして求めています。もしイエス様が今のこのような社会を見たらならどうするでしょうか。聖書を読む私たちは今をどのように生きてゆくことができるでしょうか。イエス様の求めた徹底的な平等を私たちも実現したいのです。私たちの教会からその平等を、この地域に広げてゆきましょう。お祈りします。

【全文】「翔んで、ガリラヤ」マタイ4章12~16節

みなさんおはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。今日も私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちと一緒に礼拝をしましょう。

2015年に「翔んで、埼玉」という映画が公開され大ヒットしました。この映画は東京都民から埼玉県民が差別を受けているというコメディー映画です。埼玉県民は東京都民から「ダさいたま」「クさいたま」「いなかくさい」と差別され、屈辱の日々を送っていました。そんなある日、埼玉出身でアメリカからの帰国子女である主人公が埼玉解放戦線を率いて、千葉解放戦線と協力して差別を続ける東京都知事を失脚させるというコメディーです。見下されていた人々が手を取り合い、解放を勝ち取っていく姿は、笑いと涙のあふれるストーリーです。このように現実の世界になんとなくある、埼玉への偏見をコメディーとして取り上げ、逆転させた映画として話題になりました。続編も公開され、今度は滋賀県民が大阪府民に差別されるという設定になっています。

いつの時代も人々は地域に優劣をつけようとします。聖書の時代にもそのような地域間の意識は大きくありました。そして今よりずっと差別的な取り扱いを受けました。パレスチナ地域は大きく分けて南北に3つの地域に分けられます。一番南のユダヤはイスラエルの首都エルサレム、ユダヤ神殿のある都会です。イスラエルの歴史と宗教の中でいつも中心的な役割を果たしていたのがユダヤ地方です。外国からの移住民が少なく、私達こそ純粋なユダヤ人だという意識の強い地域でした。その北側、中部にあたるのはサマリア地方です。この地域は、歴史的に外国からの侵略と他民族の移住が繰り返され、混合人種・混合文化・混合宗教の土地でした。聖書にもサマリア人が登場しますが、やや印象の悪い人という前提で書かれている箇所が多くあります。

さらにその北側、北部にあるのがガリラヤ地方です。ガリラヤもサマリア同様に、何百年も様々な国に代わる代わる支配され、その度に様々な宗教が持ち込まれました。混合人種・混合文化・混合宗教の土地でした。イエス様の時代からみると、ガリラヤがユダヤの一地方となったのは最近のことでした。ガリラヤ地域の最大の特徴は肥沃な大地だったということです。山から流れる豊富な水で農業が盛んな穀倉地帯でした。当時のパレスチナ地域の人々はアラム語という言葉を話していました。祭儀にはヘブライ語を使いましたが、日常はアラム語で会話をしました。ガリラヤの人々は訛りが強かったと言われています。ペテロもガリラヤ訛りだと言われたという箇所があります。それに対して文化的な反動もありました。差別されたこともあって、逆にユダヤ教徒の過激派も生まれるようになりました。ユダヤ教愛国主義者がガリラヤから起こることもありました。

エルサレムの人々はガリラヤに対して訛りの強い、農村地帯のド田舎という印象を持っていたでしょう。4章15節には「異邦人のガリラヤ」とあります。つまりガリラヤの人はユダヤ人ではないとさえ言われたのです。エルサレムの人がガリラヤをはっきりと見下している箇所は、ヨハネ福音書7章41節と52節です。イエスをメシアだと言う者がいるのに対して「メシアはガリラヤからでるだろうか」とあります。さらに52節にはガリラヤの出身なら預言者・メシアでないことはわかる」という言葉もあります。これが当時の人々が持っていたガリラヤに対する印象です。ガリラヤは田舎で、訛っていて、良いものは出ない場所でした。エルサレムの人々からは相当見下されてきた場所でした。イエス様はそのような場所で育ったのです。

イエス様がガリラヤで育ったことには、どんな意味があるでしょうか。今日はそのことをご一緒に見てゆきましょう。そこにはきっとクリスマスと同じくらい大きな恵み、希望があるはずです。

今日はマタイによる福音書4章12~17節をお読みいただきました。イエス様はガリラヤの中でもさらに小さな村ナザレで育ちました。そしてガリラヤ地方から東のヨルダン川周辺でヨハネの活動に加わりました。しかし徐々にヨハネとは距離を感じるようになったのでしょう。ヨハネが逮捕されたのをきっかけに、ガリラヤに戻り、イエス様の伝道が始まりました。イエス様は見下されていたガリラヤで育ち、そこから伝道を始められました。そこはエルサレムの人々からは相当見下されてきた場所でした。そこからイエス様は宣教を始めたのです。

15節を見ます。イエス様の活動は中心地エルサレムから見てはるかかなたの、異邦人の町から始まりました。16節では、ガリラヤの人々は暗闇に住む民と呼ばれています。暗闇とは、忘れられた場所です。そこに住む人々はいつも見過ごされてきました。ガリラヤはいつもだれからも注目されない、見過ごされてしまう、みんなから忘れられてしまう場所でした。イエス様はそのような場所に光を当てるために、活動を始めました。光り輝く神殿のある、エルサレムではなく、日のあたらないガリラヤから活動をはじめたのです。16節ではさらにガリラヤの人々は死の陰の地に住む民と呼ばれます。それはまさに死と隣り合わせの人を指します。辺境の地ガリラヤに住む人々は、いつも見捨てられ、見殺しにされ、見下され、様々な国々に支配されてきました。死と隣り合わせだったのです。イエス様は、その死の陰の地に住むガリラヤの人々に、光となったのです。イエス様は太陽が昇るように、夜が明ける様に、人々に現れたのです。

イエス様が見下されたガリラヤの地で宣教を始めた事、このことの意味を私たちはもう少し心に留めた方が良いかもしれません。私たちはクリスマスから1ヶ月が経ちましたが、私はイエス様が家畜小屋で生まれたのと同じくらいの意味が、イエス様がガリラヤから宣教を始めたということにあると思います。その共通点はメシアとして、とても似つかわしくない場所で人生と活動が始まるということです。イエス様はもっとも無力な存在である赤ちゃんとしてこの地上に生まれてきました。そしてイエス様はパレスチナ地域の中でもっとも田舎である、中心ではない周縁であるガリラヤから宣教を始めました。

この二つには共通していることがあるでしょう。それは明るく、光輝く場所からスタートしたのではないということ、人間の期待とは大きくかけ離れたところから始まったということです。暗い場所から始まったのです。

でも信仰とはそのようなものです。光り輝く奇跡から始まる信仰は多くありません。信仰は暗闇、良いことが一つもない、そのような時や場所から始まるものです。満たされて充実している毎日よりも、傷つき不足し、不十分さを感じる時に、場所に信仰は生まれてくるものです。そのことはみなさんもよくお分かりでしょう。

私たちは覚えておきましょう。信仰とは私たち個人個人の心の端から中心へと向かって始まってゆきます。初めから中心に生まれてくるものではなく、私たちの心の隅、私たちの内面で見落としていた部分から信仰が始まるのです。私たちが自分自身の目をむけたくない場所から、そこが光で照らされるように信仰が始まるのです。いま私たちの心で目をむけたくない部分、暗い場所はどこでしょうか?イエス様はそこを選んで来られます。その心に光を当て、そこから始めて私たちを導いてくださるのです。

私たち個人の中だけではなく、共同体の中でもそういえるかもしれません。信仰とは思いもよらない人から、場所から教わるものです。イエス様の光は苦しんでいる人、逆境の人、行きづまっている人、見下されるような人から訪れるのです。幸せそうな人から福音が広がるのではないのです。イエス様は苦労し、見下され、見向きもされない人を用いて、福音を広げるお方だとも言えるでしょう。イエス様の光が暗闇から広がるのです。

個人や共同体のなかだけではなく、バプテスト連盟という枠組みでも考えてみましょう。バプテスト連盟にもたくさんの教会がありますが、教会のある地域は偏っています。バプテスト連盟の約4割の教会は東京と福岡にあります。その中で私たちは関東の西のはての教会です。平塚教会は連盟の歴史に名前を刻んできた教会ではないかもしれません。目立たない教会です。でもきっと地理的・歴史的中心でないことは私たちの励ましになるでしょう。イエス様は中心からのみ宣教を始める方ではありません。平塚のような周縁の地からも中心へ向けて宣教をしてゆくのです。平塚教会は目立たない教会かもしれませんが、神様の働きはここから始まるのです。

そしてさらに加えるならば、イエス様は復活の後、ガリラヤでまた会おうと言われます。ガリラヤは復活のイエスと出会い、弟子たちの信仰の再スタートの場所にもなりました。失意の中で再び信仰に立つ場所になりました。信仰はガリラヤで始まり、失敗し、再びガリラヤでスタートするのです。復活のイエス様とガリラヤで出会った弟子たちは、新たな使命に生きる力を得たのです。そのようにしていつも信仰は、人々の注目の集まる中心ではなく周縁から、高みからではなく、低みからスタートするのです。

イエス様はこのように、中心からではなく忘れられた場所、目立たない場所から宣教を始めたお方です。イエス様の福音は、私たちの心の隅、暗闇から始まります。私たちが見落としている場所、人から始まります。注目されている中心から離れた場所から始まります。私たちはそのことを覚えて歩みましょう。お祈りします。

「翔んで、ガリラヤ」マタイ4章12~16節

「ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川のかなたの地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の陰の地に住む者に光が射し込んだ。」

マタイによる福音書4章15~16節

2015年に「翔んで、埼玉」というコメディー映画が大ヒットしました。東京の人々から「ダさいたま」と差別され、見下されていた埼玉県人が解放を勝ち取っていく、笑いと涙のあふれるストーリーです。

今も昔もいつの時代も人々は地域に優劣をつけようとします。ガリラヤ地方は人種・文化・宗教の混合した土地でした。そして山から流れる豊富な水で農業が盛んな地域でした。人々は訛りが強かったと言われています。エルサレムの人々はガリラヤに対して訛りの強い、農村地帯のド田舎という印象を持ち、見下されていました。イエス様はそのような場所で育ったのです。

マタイ4章15節にもあるとおり、イエス様の活動は中心地エルサレムから見てはるかかなたの場所から始まりました。16節では、ガリラヤの人々は暗闇に住む民と呼ばれています。ガリラヤはいつも見過ごされ、忘れられてしまう場所でした。イエス様はそのような場所に光を当てるために活動を始めました。光り輝く神殿のある、エルサレムではなく、日のあたらないガリラヤから活動をはじめたのです。

16節ではさらにガリラヤの人々は死の陰の地に住む民と呼ばれます。辺境の地ガリラヤに住む人々は、いつも見捨てられ、見殺しにされ、見下され、様々な国々に支配されてきました。イエス様は、その死の陰の地に住むガリラヤの人々に、光となったのです。イエス様は太陽が昇るように、夜が明ける様に、人々に現れたのです。

イエス様が見下されたガリラヤの地で宣教を始めた事、このことの意味を私たちはもう少し心に留めた方が良いかもしれません。クリスマスと、イエス様がガリラヤから宣教を始めたことの共通点は、メシアに似つかわしくない場所で人生と活動が始まるということです。それは明るく、光輝く場所からスタートしたのではないということ、人間の期待とは大きくかけ離れたところから始まったのです。

でも信仰とはそのようなものです。光り輝く奇跡から始まる信仰は多くありません。信仰は暗闇、良いことが一つもない、そのような時や場所から始まるものです。信仰とは自分自身の目をむけたくない場所が光で照らされるように信仰が始まるのです。私たち共同体の信仰もそうです。私たちは信仰を、思いもよらない人、場所から教わるものです。イエス様の光は苦しんでいる人、逆境の人、行きづまっている人、見下されるような人から訪れるのです。

イエス様は復活の後、ガリラヤでまた会おうと言われます。ガリラヤは復活のイエスと出会い、弟子たちの信仰の再スタートの場所にもなりました。失意の中で再び信仰に立つ場所になりました。信仰はガリラヤで始まり、失敗し、再びガリラヤでスタートするのです。そのようにしていつも信仰は、人々の注目の集まる中心ではなく周縁から、高みからではなく、低みからスタートするのです。お祈りします。

「それぞれの孤独のグルメ」放送について

このたび平塚バプテスト教会のこども食堂を題材にしたドラマが全国放送されることになりました。このようなことからも私たちの活動が広がっていくことを願っています。平野牧師も登場予定です。ぜひみなさまもご視聴ください。

番組名:「それぞれの孤独のグルメ」テレビ東京開局60周年連続ドラマ 孤独のグルメ特別編 ドラマ24

主演:松重豊

放送日:11月8日(金)24時12分~ 30分

放送局:テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

予告編:https://youtu.be/WKX27IoQvK4?si=vUNSX0i-JWbxt2T6

再放送日:1月26日(金)

放送局:BSテレ東

平塚教会のこども食堂を舞台にし、様々な出会いと、孤独でない共食をテーマにした内容となっています。会堂内で撮影され平塚教会の取り組みの紹介にもなっています。放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」「TVer」にて見逃し配信が開始されます。

【全文】「捨てない献身」マタイ4章18~22節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できることを主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声を聞きながら一緒に礼拝をしてゆきましょう。

キリスト教では牧師を目指すことを献身(けんしん)と呼びます。それはキリスト教の中で特に美しく、とても喜ばしい決断だとされています。私がこの献身をする時に何回か言われた言葉が印象に残っています。それは「これまでのことは捨てて、神様に従いなさい」という言葉でした。確かに牧師になるにあたって私は、多くの人が持っているものや、目指していることを捨てたかもしれません。同世代の仲間と比べると、出世や収入や住宅ローンとは縁遠くなったでしょう。神様に向けてこれまでとは違う人生を歩み出すことは、たくさんのことを捨てるような気になります。

でも私は神様に従うとは必ずしも何かを捨てることではないと感じています。私自身が神様に従ったとき、すべてを捨てて従ったわけではないのです。当然ですが私は家族も貯金も持ち物も経験もすべてを持ったまま牧師になりました。ほとんど今までのものを捨てずに献身をしたのです。でも献身というとやはり何かを捨てることだというイメージがあるようです。私は献身において、捨てる事が美化されすぎていると感じています。私はお寿司屋さんから牧師に転職をしました。もう魚をさばく経験は必要ないと思いました。しかし神様は、それを子ども食堂で用いてくださいました。私がもう使わない、捨てていいと思ったことでさえ、神様は用いて下さっています。それが私の献身です。捨てたものがあまりない献身です。

確かに私の心の中には、捨てるべきものはまだまだたくさんあるでしょう。でも私は何かを捨てるために献身をしたのでありません。むしろ得るために献身をしています。神様の恵みをもっと得るために、欲張って献身をしています。私は神様に従うこと=捨てることではないと思いますし、そのようなイメージを変えゆきたいと思っています。

教会に集うみなさんはどうでしょうか?礼拝に出席する、出席し続けることも神様に従う献身です。献身は牧師だけのものではありません。礼拝出席も立派な献身です。今日、礼拝に集う皆さんにはいろいろな事情があったでしょう。体調や時間、家族との関係、いろいろな事情があるものです。でも例えば今日みなさんは、家族を捨てて礼拝に来たわけではありません。

夫から『俺と教会とどっちが大事なんだ』と言われることがあるかもしれません。しかし私たちは家族を捨てて礼拝に来たのではありません。むしろ家族との関係をより良くするために礼拝に集っているのです。夫は自分が捨てられたように感じるのでしょう。でも私たちは夫を捨てて礼拝しているのではありません。私たちは今日、家にいる家族と新しい関係を願って礼拝をしているのです。家族を捨てるためではなく、家族をもっと愛するために。もっと一週間を頑張れるように、今日ここで礼拝しているのです。それが私たちの集まりです。

教会の存在も同じだと言えるでしょう。教会は社会との関係を断って存在をしているのではありません。世間の人からは、教会は社会と隔絶して存在をしているように見えるかもしれません。でも特に私たちの教会はそうではありません。私たちの教会は社会との深い関係を望んでいます。新しい関係を望んでいます。社会の中で暮らす、様々な人と新しい関係にされることを願って、祈り、礼拝をしています。私たちは地域との関係を捨てて礼拝しているのではなく、いままでよりもっと深い関係を願って礼拝をしています。そのことが少しでも伝わったら嬉しいです。

きっと聖書は私たちに何かを捨てて、神に従う事、礼拝することを求めているのではないでしょう。聖書は私たちが大切にしているものを、大切にしたまま、新しい関係を求めて、神様に従うことを求めているのでしょう。私たちはそんな風に神様に従えないでしょうか。今大切にしているものを、大切にしたまま、もっと大切にしながら、神様に従うことができないでしょうか。そのことを考えたいと思います。今日も聖書を読みましょう。

今日はマタイによる福音書4章18~22節までをお読みいただきました。この個所には弟子たちがどのようにイエス様に従うようになったのかが書かれています。ある日、ペテロとアンデレは漁をしていたところ、突然イエス様が現れて「私について来なさい」と言われました。これはイエス様の招きです。私たちの信仰とは私たちの理解や決心を超えた、招きであることが書かれています。それはこの礼拝も同じです。遠くから車やバスで来ていても、一生懸命に自転車をこいで来ていても、神様に招かれて礼拝に集っています。私たちは神様に招かれて教会に来ているのです。

20節には「二人はすぐに網を捨てて従った」と書いてあります。網は漁師にとって、とても大切なものです。漁師は自分の網を人には触らせないと聞いたことがあります。網は漁師にとって自分の仕事や人生、生活を象徴するものです。聖書によれば弟子はそれをきっぱりと捨てたのです。この個所からでしょう、神様に従う時には、たくさんのもの、すべてのものを捨てなければならない、そう言われてきました。

しかし神様に従うとは本当に捨てることなのでしょうか。22節には、舟と父は残して行ったとあります。網は捨てたけど舟は捨てなかったのです。あげあしを取るようですが、舟の方が価値は大きいはずです。なぜ舟は捨てなかったのでしょうか。

実は20節の「捨てる」と22節の「残す」は、どちらも同じギリシャ語で『ἀφίημι(アフィエイミー)』という言葉です。この言葉は新約聖書に150回ほど登場するよく使われる言葉です。この言葉は「捨てる」という意味と「残す」という意味の両方を持ちます。さらにそれ以外にも「赦す」「そのままにしておく」という意味もあります。

ですから「網を捨てた」そして「舟と父を捨てた」とも訳すことができ、そう翻訳しているものもあります。しかしこの「親を捨てる」という翻訳はさすがにひどいでしょう。おそらく翻訳の上でもそう考えて、網を捨てて、舟と家族を残したと翻訳をしたのでしょう。

本来の翻訳の幅を考えれば、網も捨てずに残して従った、舟と父をそのまま残して従ったとも訳すことができます。無理に大切なものを捨てたと訳す必要はありません。網と舟と父をそのまま残して、そしてもちろんまた帰って来るつもりで従ったのです。私は「網も舟も父もそのまま残して従った」そのような翻訳がよいと思っています。

もちろん私には捨てなくてはいけないものがたくさんあります。私の中にある悪い思い、罪、ゆがんだ欲望を捨て去る必要があります。しかし私たちは大切にしているものまで捨てる必要はありません。家族やこれまでの人間関係を大切にすることはイエス様の教えでもあります。自分の大切にしていることを大切にし続けてよいのです。キリスト教の信仰はただ捨てるばかりではありません。神様はそれを「大切に取っておきなさい」と言っています。大切にとっておいて、一時的にそれをそのまま残しておいて、そして私たちは神様に従うのです。聖書から私たちの献身をそのように理解することができます。

この礼拝という献身がまさにそうでしょう。私たちは家族や仕事あらゆるものとの関係を捨てて、礼拝に来たのではありません。私たちは家族や友人や職場での新しい関係を願って、でも今日はそれを残して、今日この礼拝に集ったのです。私たちは決してそれを捨ててはいません。

「捨てない献身」マタイ4章18~22節

イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに、舟と父親とを残してイエスに従った。マタイによる福音書4章19~22節

キリスト教では牧師を目指すことを献身(けんしん)と呼びます。神様に向けてこれまでとは違う人生を歩み出すことは、たくさんのことを捨てるような気になります。でも神様に従うとは必ずしも何かを捨てることではありません。

みなさんの礼拝出席も立派な献身です。今日みなさんは、家族を捨てて礼拝に来たわけではありません。家にいる家族と新しい関係を願って礼拝をしているでしょう。教会の存在も同じです。教会は社会との関係を断って存在をしているのではありません。私たちは地域といままでよりもっと深い関係を願って礼拝をしています。

きっと聖書は私たちに何かを捨てて、神に従う事、礼拝することを求めているのではないでしょう。聖書は私たちが大切にしているものを、大切にしたまま、新しい関係を求めて、神様に従うことを求めているのでしょう。

聖書に目を向けます。ある日、ペテロとアンデレは漁をしていたところ、突然イエス様が現れて「私について来なさい」と言われました。20節には「二人はすぐに網を捨てて従った」と書いてあります。この個所から神様に従う時には、たくさんのもの、すべてのものを捨てなければならない、そう言われてきました。

しかし22節には、舟と父は残して行ったとあります。網は捨てたけど舟は捨てなかったのです。実は20節の「捨てる」と22節の「残す」は、どちらも同じギリシャ語で『ἀφίημι(アフィエイミー)』という言葉です。この言葉は「捨てる」とも「残す」とも翻訳できる言葉です。翻訳の幅を考えれば、網も舟も父も捨てずに、そのまま残して従ったとも訳すことができます。無理に大切なものを捨てたと理解する必要はありません。自分の大切にしていることを大切にし続けてよいのです。

私たちは家族や仕事あらゆるものとの関係を捨てて、礼拝に来たのではありません。私たちは家族や友人や職場での新しい関係を願って、でも今日はそれを残して、今日この礼拝に集ったのです。私たちはそれぞれの場所での関係がより、うまくいくことを願って礼拝をしましょう。

そしてイエス様の招きは、自分のためだけではない人生を、他者に仕え、他者を愛する人生を送らないか?と語り掛けてます。それは自分の大切なことを大切にしながら、他者をもっと大切にする、そのような招きです。

私たちは今ある大切なものを抱きしめながら、神様に従ってゆきましょう。そして自分のことだけではなく、他者への愛と祈り、他者の大切にしているものを守ることに時間を使う生き方を選び取ってゆきましょう。イエス様はそのように私たちを招いているのではないでしょうか?お祈りします。

【全文】「悪魔は存在するのですか?」マタイ4章1~11節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声と足音を聞きながら、一緒に礼拝をしましょう。今月1月はイエス様が生まれた後の生涯を見てゆきます。

牧師をしているとキリスト教に関する様々な質問を受けることがあります。先日は「悪魔は本当に存在するのですか?」と聞かれました。この質問は何度か受けたことがあります。ある時はオカルトに興味がある人から、またある時は幻覚が見えてしまう病を持つ人から、またある時は自分の犯した罪や行動に悩む人からの質問でした。皆さんは「悪魔は存在するのか?」という質問をされたら、どのように答えるでしょうか?私は短く「悪魔は存在しません」と答える様にしています。しかし聖書には確かに悪魔が登場します。今日読んだ4章1節にもはっきりと登場します。聖書の悪魔は人格、自分の考えを持っていて、自由に飛び回ることができます。そして人間を誘惑します。人々に取り憑いて、人の体を操って、悪い事をさせます。それが悪魔という存在です。聖書にははっきりと悪魔が存在している様に書かれています。

しかし本当にこのような独立した人格のような悪魔は存在するのでしょうか?私個人は悪魔というモチーフを使った比喩であると理解をしています。愛や慈しみとは正反対の考えをしたり、行動をとることを、悪魔と象徴的に表現をしたのだと考えています。悪魔という実体、そのものが存在したのではありません。非人間的な行動、人の尊厳と愛を踏みにじることをした人が象徴的に悪魔と呼ばれたのです。あるいは人々の中にあるそのような悪、それが塊となったような現象全体を悪魔と象徴的に呼んだのです。

一方、悪魔そのものは存在しなくても、今も当時も悪魔的、悪の塊のようなことは数多く存在します。食べ物を捨てる人と食べることができない人がいるという不平等はもはや悪魔的な状況です。人を殺し合うという戦争は、人間が悪魔的存在にならないとできないことです。悪魔が乗り移って戦争をするのではありません。人間が人間の決断として悪夢のような戦争を起こすのです。気候変動も人間の悪魔的な行動の結果と言えるでしょう。例えば、化石燃料を多く使う先進国の利益優先の政策が、貧しい国々を洪水や干ばつといった苦しみに追い込んでいます。先進国のCO2排出が悪魔のように、人々を苦しめています。これらを見て思うのは、悪魔そのものよりも、悪を省みない人間の方が恐ろしいということです。

悪魔が人間を乗っ取り、そそのかして悪い事をしているのではありません。人間が罪人であり、人間が悪魔の様な行動を起こすのです。人間の罪が、人を悪魔の様にしてゆくのです。だから特定の誰かが悪魔なわけではありません。人間一人一人が少しずつ罪を犯し、それが大きな方向に動き出すとき、戦争や、不平等や、気候変動、悪魔の所業のようなことが起こるのです。戦争は悪魔が見ても驚くほどの邪悪さです。戦争をしている人間を見れば、悪・罪がその内側にあることが分かるでしょう。人間の罪が集まり、大きな悪となるとき、それは悪魔のように見えます。しかしそれは外から来るのではなく、私たち自身の内側から生じるのです。

そのような罪深い私たちには神様の言葉が必要です。悪へと傾きそうになるのを、押しとどめる、愛と慈しみの言葉が必要です。私たちの中にある悪を打ち砕く、神の言葉が必要なのです。今日は聖書からそのことを見てゆきたいと思います。

マタイ4章1~11節までをお読みいただきました。イエス様はその活動を始めて間もなく、荒野に旅立ちました。そしてそこで40日間の断食をしました。何も食事を食べなかったのです。すると誘惑するのもの、悪魔が来て、イエス様にこう言ったとあります「石をパンに変えてみろ」。この言葉、この誘惑はどのような意味を持つでしょうか?この質問で悪魔はイエス様に何か悪い事を言っているでしょうか?「石をパンに変えてみろ」のどこが、悪いのでしょうか。どこか悪魔なのでしょうか?ここに潜む悪は何でしょうか?

この中に潜む悪は、奇跡による即席の解決を期待するという悪でしょう。イエス様は断食を終えてパンが欲しかったはずです。悪魔はそれに対して、奇跡を起こして、魔法の様に解決すればいいと言ったのです。あなたの奇跡を使えば何でもすぐに、パッと解決できるはずと言ったのです。しかしイエス様はそれを断りました。自分一人のパンを食べればよいだけなら、目の前の石をパンに変えれば済んだでしょう。しかしパンを必要としたのはイエス様だけではありませんでした。もっと深い問題があったのです。当時、他にも多くの人が食べることができずにいました。飢えと飢饉が蔓延していたのです。それは悪魔の仕業ではありませんでした。金持ちが穀物を独占し、貧しい人々が食べることが出来なかったからです。それは人間の仕業です。王たちは戦争ばかりして、農地は荒れ果てていました。だから飢えている人がいたのです。

その問題の解決には奇跡は必要ありません。いえ、これは奇跡で解決をしてはいけない問題です。人びとにパンが行き渡るような、平等な社会、分かち合う社会、平和な社会が有れば飢えは無くなりました。奇跡より必要とされたのは社会の変革でした。しかし悪魔は、悪魔的な存在は言いました。「そんなもの、石をパンに変えればすぐに解決さ」と。奇跡では何も解決をしないのです。ここで必要とされているのは、石を変えることではありません。私たち人間を変えることです。人間が変わること、本当はそれが必要とされているにも関わらず、悪魔は「石の方が変わればいい」と言うのです。

悪魔的な存在はいつも私たちを、問題の本質から、罪から、目をそらせようとします。ただ目の前のパンを増やせばいいという考えは恐ろしい考えです。出来事に向き合わず、すぐに表面的なとりつくろいをしようとする人間の罪がここに現れているのです。

イエス様はそれに対して何というでしょうか。イエス様は4節「人はパンのみで生きるのではない。神の言葉によって生きる」と言います。イエス様は石をパンに変えるのではなく、み言葉によって人間を変えること、そのことによって問題を解決しようとするのです。

6節も同様です。悪魔の生き方は奇跡だけを期待する生き方です。投げやりな生き方です。人間が変わることをしようとせず、神がどうにかするだろうと期待する、運まかせの生き方です。イエス様はそこで言います。7節「主を試してはならない」。神様が都合の悪いことのすべて解決をしてくれる、そう簡単に思うなということです。イエス様は、神様にただ運を任せるのではいけないのだと言っています。

9節にも誘惑があります。その誘惑は与えられた力を人々のために使うのではなく、私利私欲のために使うという誘惑です。私たちの中全員にその悪はあるでしょう。自分の思い通りにしたい。身内をひいきしたい。自分の思い通りに相手に動いて欲しい。自分のものにしたい。そのような悪が私たちの中にあります。それが少しずつ集まって、塊になると、大きな分断と対立、争いが起きます。そのような悪、誘惑にひれ伏す人、指導者は沢山います。

イエス様はそのような誘惑をきっぱりと否定しました。10節、私たちは「共に神に仕える者」だと言うのです。それは、私たちは神様の前に平等に立ち、神様を一緒に礼拝するという意味です。私たちは平等で、共に礼拝する仲間です。私たちには上下は無く、誰かが独占せず、分かち合うのです。私たちは互いを尊重し合うのです。イエス様の「あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ」という答えは、人間は神様の前で、互いに平等で、尊重し合う存在だという答えだったのです。

ここまで見て来たとおり、悪魔の提示する解決方法はどれも、即席の解決方法です。悪魔とはつまり即席の神学とでも言えるでしょう。なんでもすぐに、表面的に解決をしようとし、悪に蓋をし、人間に変化を求めない姿勢、それが悪魔の考え、即席の神学です。しかしイエス様はことごとく、この即席の神学を否定します。イエス様は、即席の解決よりも、神の言葉が大事だと言います。毎日毎日、食事を食べる様に、少しずつ神様の愛の言葉を聞いて生きる事が重要だというのです。

そのように私たちは神様の言葉によって、私たちは少しずつ変えられ、共に生きるようになります。このプロセスは時間がかかりますが、イエス様が示されたのは、このような人間の変革による解決です。それは悪魔の提示する解決方法よりも、ずっと時間がかかるでしょう。でもイエス様は神様の言葉によって変えられた人間が、新しい生き方をするという解決方法を求めたのです。共に神に祈り、平等で互いを神に仕える者として尊重する関係を求めたのです。そして、その前にもはや悪、悪魔は立つことが出来ませんでした。離れ去って行ったのです。

もう一度質問の答えを繰り返します。悪魔そのものはいません。物事を悪魔のせいにしてはいけません。そのような即席で簡単な見方、解決方法こそ、悪魔的な発想です。私たちも時に、問題を奇跡や即席の解決に任せたいと思うことはないでしょうか?現実に向き合うことは大変で、逃げたくなる時もあるでしょう。しかし、神様はそのような私たちを変えるために、愛の言葉を与えてくださるのです。

私たちに求められているのは、神様の言葉を聞くこと、そして変わることです。神様の言葉を聞いて、目の前の出来事と向き合うことです。解決に向けて働くことです。神様が私たちに求めているのは、奇跡を待つことではありません。神様は私たちがみ言葉を聞き、その生き方を変える事を願っているのです。神様はその言葉によって、私たちを変えて下さるお方なのです。私たちはその言葉を聞き、共に歩みましょう。お祈りします。

「悪魔は存在するのですか?」マタイ4章1~11節

誘惑する者が来て、イエスに言った。「神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。」イエスはお答えになった。「『人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる』と書いてある。」 マタイ4章4~5節

「悪魔は本当に存在するのですか?」この質問に対して私は「悪魔は存在しません」と答えています。しかし聖書の悪魔が登場し、人格があり、自由に飛び回り、人間を誘惑し悪い事をさせます。本当にこのような悪魔は存在するのでしょうか?

悪魔という実体、そのものが存在したのではありません。非人間的な行動、人の尊厳と愛を踏みにじることをした人が象徴的に悪魔と呼ばれたのです。一方、悪魔そのものは存在しなくても、悪の塊のようなことは数多く存在します。世界の不平等や戦争は人間が悪魔的存在にならないとできないことです。それは悪魔の仕業ではなく、人間が罪人であり、人間の悪魔の様な行動です。

悪魔はイエス様に「石をパンに変えてみろ」と言います。この中に潜む悪は、奇跡による即席の解決を期待するという悪です。食べ物の不足は奇跡ではなく、すべての人にパンが行き渡るような、平等で平和な社会をもって解決すべきです。奇跡より必要とされたのは社会の変革です。しかし悪魔は「石の方が変わればいい」と言うのです。悪魔的な存在はいつも私たちを、問題の本質から目をそらせようとします。

イエス様はそれに対して4節「人はパンのみで生きるのではない。神の言葉によって生きる」と言います。イエス様は石をパンに変えるのではなく、み言葉によって人間を変えることによって問題を解決しようとするのです。

6節も同様です。悪魔の生き方は奇跡だけを期待する生き方です。神様が都合の悪いことのすべて解決をしてくれる、そう簡単に思ってはいけません。9節にも誘惑があります。自分の思い通りに相手に動いて欲しい。自分のものにしたい。そのような悪が私たちの中にあります。イエス様はそのような誘惑をきっぱりと否定しました。そして10節、私たちは「共に神に仕える者」だと言うのです。それは、人間は神様の前で、互いに平等で、尊重し合う存在だという答えでした。

悪魔の提示する解決方法はどれも、即席の解決方法です。イエス様はことごとく、この即席の神学を否定します。イエス様は、即席の解決よりも、神の言葉が大事だと言います。毎日毎日、食事を食べる様に、少しずつ神様の愛の言葉を聞いて生きる事が重要だというのです。そのように私たちは神様の言葉によって、私たちは少しずつ変えられ、共に生きるようになります。

悪魔そのものはいません。物事を悪魔のせいにしてはいけません。そのような即席で簡単な見方、解決方法こそ、悪魔的な発想です。私たちも時に現実に向き合うことは大変で、逃げたくなる時もあるでしょう。しかし、神様はそのような私たちを変えるために、愛の言葉を与えてくださるのです。私たちに求められているのは、神様の言葉を聞くこと、そして変わることです。神様はその言葉によって、私たちを変えて下さるお方なのです。お祈りします。

【全文】「難民だったイエス」マタイ2章13~23節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝できること主に感謝します。私たちの教会はこどもの声がする教会です。こどもたちと一緒に礼拝をしましょう。こどもたちの声は私たちの教会にとって命と平和の象徴です。そしてもちろんこの世界にとっても命と平和の象徴でしょう。

国連の統計によれば、紛争や気候変動により故郷を追われた難民の数は日本の人口と同じ約1億2000万人に達しています。世界の難民の数は12年連続で過去最高を更新し、増加し続けています。難民の中には17歳以下のこどもが多く含まれています。難民の40%がこどもだと言われます。5000万人のこどもが住む家を追われ、難民となっているのです。難民はパレスチナ、アフガニスタン、シリア、ベネズエラ、ウクライナなどで多く発生しています。戦争や内戦によって、気候変動や飢餓によって多くの難民が生まれています。大変大きな数字ですが、これらの数字にまとめられてしまった一人一人に人生があったはずです。この数字の一人一人の人生に数えきれない悲劇があったでしょう。大切な人の死、家族や友達との別れ、育った町を捨てて逃げなくてはならなかった悲しみを想像します。私たちの世界はちっとも平和になりません。この世界の現実を悲しく思います。

日本は難民に厳しい国だと言われます。日本では年間1万人以上が難民申請をしますが、難民として受け入れられるのは、たった300人ほどです。ほとんど受け付けていません。追い出しているのと変わらないと言えるでしょう。日本で難民として受け入れられたわずかな人々も、文化の壁や経済的困難の中にいます。私たちは文化や経済の違いを超えて、難民を受け入れ、共存できる国になりたいと思います。痛みを持ち、住む場所のない人と共に生きる社会になりたいと願っています。

10月に教会に来られた佐々木和之さんはアフリカ・ルワンダで平和を教えておられますが、その学生の中には紛争によって難民となった学生も数名いるそうです。学費の支払いに苦労しながらも、平和を学びたいと言って大学に通っています。難民だった彼らが、暴力ではなく平和を学び、平和の大切さを伝えてゆく者となる、そのような話に心を支えられています。

イエス様が示されたのは、力に力で対抗するのではなく、愛と平和によって世界を変えるという道でした。これは、今私たちが向き合っている難民問題にも通じるのではないでしょうか。小さなことかもしれませんが、愛に基づく行動を選び取ることで、イエス様が示した平和を実現していけるのです。

私たちの世界は紛争や気候変動によって人生を左右される人がたくさんいる世界です。この世界のどこで神様を見つけたら良いのでしょうか。今日は、神様は悲しみの中に居る人と、また戦火を逃れてきた人と共にいるということを見たいと思います。神様は困難に追われ苦しむ人と共にいることをみてゆきます。聖書を読みましょう。

今日はマタイによる福音書2章13~15節をお読みいただきました。イエス様が生まれた後、エジプトに逃げなければいけなったという話です。当時も、そして今もパレスチナの支配は軍事力によって行われました。民主主義ではなく、一番強い軍事力を持つ者が王となる軍事政権でした。だからイエス様の生涯には、その誕生から戦争の影がまとわりつきます。ヘロデは猜疑心、人を疑う気持ちが強かったと言われています。誰も信じることができなかったのです。いつも自分は誰かに追い落とされて失脚するのではないかと恐れていました。暴力で奪った権力は暴力でしか守ることができません。彼は常に暴力への恐怖と不安を感じていました。ヘロデは自分の地位を狙っていると感じた人がいたなら、親族でも容赦なく殺してゆきました。

ヘロデの権力への執着は、パレスチナに住むこどもたちに対しても容赦なく向けられてゆきました。16節には、ベツレヘムで新しい王になるこどもが生まれたと聞き、2歳以下のこどもを一人残らず殺したとあります。残酷な王です。この権力者は、自己保身の王であり、暴力的な王でした。庶民はいつもこのような権力者に翻弄されていました。人々は救いを求めていました。人々の求めた救いとは平和であり、こどもたちを含めたすべての命が守られていくことでした。そのような場所に救い主イエス・キリストは生まれたのです。

イエス様の誕生は軍事的指導者、自己保身、暴力に象徴されるヘロデとは対極的なものでした。イエス様は強大な力に対して、力のない無力な姿でこの地上に生まれました。そしてイエス様は迫りくる暴力に、暴力で立ち向かうのではありませんでした。イエス様は戦うことではなく、逃げることを選びました。その姿は現代の難民と同じ姿です。それは小さく弱い、難民の姿です。危険から逃げざるを得ない、権力の前に最も弱い存在でした。

クリスマスはイエス様が幼子としてこの地上に生まれたことを伝えています。そしてそれに続くこの個所ではさらに、その幼子イエスが権力から逃れ、難民とならなければいけなかったことを示しています。多くのこどもが殺されました。その中でイエス様は生き残りました。イエス様は虐殺生存者という意味でサバイバーです。虐殺の生き残りの一人でした。多くの同じ世代の人が殺され、難民となり、その生き残りがイエス様だったのです。イエス様は多くのものを背負って生きたでしょう。他の人の人生を背負って生きたのです。そしてその地上の生涯でイエス様は政権に対する復讐ではなく愛と平和を訴えて、歩みました。イエス様は平和についての教えを数多く残しています。

イエス様の生い立ちが、平和の大切さを語らせたはずです。難民であった彼が、虐殺からのサバイバーであった彼が平和を語ることには大きな重みがあったはずです。多くの仲間が死ぬ、殺されるあの戦争、虐殺をもう二度としてはいけないと教えて歩いたのです。復讐ではなく、敵と思えるような相手を愛するようにと教えて歩いたのです。この物語はイエス様が平和をどれだけ大切に思っているのかということを示しています。

そして同時にこの物語は、私たちはこの世界でどこに神様を見出したらよいのかという答えにもなっています。私たちの神様は、戦争のただなかにおられるのです。私たちの神様は苦しむ者と共におられるのです。神様は難民の姿でこの地上を生きたのです。神様は苦しみのただなかに生まれて来られたのです。そのような場所に私たちは神様を見出すことができるのです。

神様は紛争や飢餓によって住む場所を追われた人を通じて問いかけています。神様は逃げている人、飢えた人、渇いた人、旅をしている人としてこの地上におられるのです。私たちはその人々の中に神様を見出すように、招かれています。私たちの世界は相変わらずまだヘロデのような凶悪な権力者・独裁者がたくさんいます。それらが民主的なリーダーに代わるように祈ります。でもきっとヘロデ、あの独裁者は世界に何人かいるあの人々だけではありません。

私たちの心の内側にも向き合いましょう。きっと私たちは自分の心の中にもヘロデを見つけることができるでしょう。他者を受け入れず、追い出し、自分を守ろうとする思いは、私たちに小さく、少しずつあるものです。誰にでも自分の思い通りにしようと強引になることがあるものです。それをキリスト教では罪と呼びます。私たちは全員そのような罪をもった罪人です。いつも他者の苦しみを受け止めず、追い出し、自分を守ろうとばかりしています。苦労している他者の人の言葉に耳を傾けず、その姿をしっかりと見ようとしていません。相手の苦しみを心で受け止めていないのです。私たちはヘロデだけを悪とするわけにはいかないでしょう。この世界、この私の中にヘロデがいます。この物語は、この世界の、この私の罪に気づくように訴えています。

私たちの世界は平和を実現することが出来るでしょうか。私たちはイエス・キリストを見つめそれを考えましょう。イエス様がそれを教えてくれるはずです。馬小屋の姿だけではなく、難民だった姿もイエス様のあり方だったのです。現代の難民とかつての難民イエス・キリストの両方に目を留める時、私たちは神様を見つけることができるでしょう。そして平和を実現してゆく者へと変えられてゆくでしょう。

神様がなぜこのような難民というあり方を選ばれたのか、なぜこのような時代を選ばれたのか、なぜこの場所を選ばれたのか不思議に思います。でもイエス様はこのようなあり方と場所を選び、お生まれになりました。私たちの神様とはそのような神様です。苦しみ、悲しみ、逃げ、孤独の中に共にいることを選ぶのです。

きっと神様がいないから悲しみがあるのではないでしょう。きっと悲しみのあるところにこそ神様が共にいるのです。そしてそれは私たちの人生でも同じです。あなたの人生には苦しみも悲しみもあるでしょう。逃げなければいけない時もあるでしょう。でも神様は確かにその時、あなたと共におられるのです。だから希望を持って生きてゆきましょう。

神様がそこにいます。暴力のただなかに幼子として、無力な存在でおられます。戦うのではなくそこから逃げる存在として神様がおられます。神様はそのようにして無力な私たちと共にいて下さるのです。そして私たちに愛と平和を教えているのです。それが私たちの神様なのです。この愛に従って歩んでゆきましょう。

小さな命が世界を変えていったように、私たちの小さくても互いのためにすること、小さくても愛を伝えてゆくこと、それが世界を変えてゆくはずです。お祈りいたします。

「難民だったイエス」マタイ2章13~23節

「ヨセフは起きて、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。」

マタイによる福音書2章14~15節

国連の統計によれば、紛争や気候変動により故郷を追われた難民は1億2000万人に達し12年連続で過去最高を更新しています。難民の40%がこどもです。この数字の一人一人の人生に数えきれない悲劇があったはずです。日本は難民に厳しい国です。私たちは文化や経済の違いを超えて、難民を受け入れ、共存できる国になりたいと思います。この世界のどこで神様を見つけたら良いのでしょうか。今日は、神様は悲しみの中に居る人と、また戦火を逃れてきた人と共にいるということ、神様は困難に追われ苦しむ人と共にいることをみてゆきます。

暴力で奪った権力は暴力でしか守ることができません。ヘロデは自分の地位を狙っている者は親族でも容赦なく殺してゆきました。ヘロデの権力への執着は、こどもたちに対しても向けらます。この権力者は、自己保身の王であり、暴力的な王でした。人々の求めた救いとは平和であり、こどもたちを含めたすべての命が守られていくことでした。そのような場所に救い主イエス・キリストは生まれたのです。

イエス様の誕生は軍事的指導者、自己保身、暴力に象徴されるヘロデとは対極的なものでした。イエス様は強大な力に対して、力のない無力な姿でこの地上に生まれました。イエス様は逃げることを選びました。その姿は現代の難民と同じ姿です。多くのこどもが殺されました。その中でイエス様は生き残りました。イエス様は虐殺生存者という意味でサバイバーです。難民、虐殺からのサバイバーであった彼が平和を語ることには大きな重みがあったはずです。そしてイエス様は復讐ではなく、敵と思えるような相手を愛するようにと教えて歩いたのです。この物語はイエス様が平和をどれだけ大切に思っているのかということを示しています。

そして同時にこの物語は、私たちはこの世界でどこに神様を見出したらよいのかという答えにもなっています。私たちの神様は苦しむ者と共におられるのです。神様は難民の姿でこの地上を生きたのです。神様は苦しみのただなかに生まれて来られたのです。そのような場所に私たちは神様を見出すことができるのです。

私たちの心の内側にも向き合いましょう。きっと私たちは自分の心の中にもヘロデを見つけることができるでしょう。誰にでも自分の思い通りにしようと強引になることがあるものです。それをキリスト教では罪と呼びます。私たちは全員そのような罪をもった罪人です。この世界、この私の中にヘロデがいます。この物語は、この世界の、この私の罪に気づくように訴えています。

現代の難民とかつての難民イエス・キリストの両方に目を留める時、私たちは神様を見つけることができるでしょう。そして平和を実現してゆく者へと変えられてゆくでしょう。小さな命が世界を変えていったように、私たちの小さくても互いのためにすること、小さくても愛を伝えてゆくこと、それが世界を変えてゆくはずです。お祈りいたします。

「ヘビとの共存」

みなさん、あけましておめでとうございます。今年一番最初の朝を、神様を礼拝することから始めることができるのは素晴らしい事です。今年も心からの礼拝を神様に献げてゆきましょう。私たちは今年もこどもの声がする教会です。今日もこどもたちの声に導かれて一緒に礼拝をしましょう。

十二支によると今日からヘビ年です。干支は東洋の思想であり、キリスト教とはあまり関係のないものです。しかし、この時期はいろいろなところでかわいいヘビのイラストを見かけます。干支の世界観では、脱皮して成長するヘビに「再生する力」や「無限の可能性」があり、知恵や金運を生み出すと考えられてきたそうです。こうしたことからヘビが脱皮した皮をおサイフに入れておくと金運が上昇するという言い伝えがあるそうです。そして中でもキレイに形の崩れていないヘビの抜け殻を持っていると金運が上がるそうです。干支によれば、このようにヘビ年というのは縁起のいい年だそうです。

ヘビは縁起が良いという話を聞いていて、聖書のヘビはどうだろうかと考えました。実は聖書にもヘビがたくさん登場しますが、ほとんどが否定的な存在として登場をします。聖書の中でもっとも印象的なヘビは創世記3章に登場するヘビです。このヘビはしゃべって人間をだまします。人間は神様の教えをヘビにそそのかされて、破ってしまうのです。ヘビはそのために神様の呪いを受けて、地を這って生きるようになったとあります。他の個所でもヘビは全世界を惑わす存在(ヨハネ黙示録12章)と言われたりしています。聖書の中でヘビは悪魔の代表とされ、汚れた動物であり絶対に食べてはならないと、も言われています。縁起がいいとする文化がある一方で、聖書の中でヘビはあまりにも悪者にされおり、ちょっとかわいそうな気がしています。

街ではヘビを祝っているのにも関わらず、聖書では邪悪な存在として現れます。私たちはどのようにヘビを受け止めたらよいでしょうか。ヘビ年を迎えたらよいでしょうか。ヘビと共存したらよいでしょうか?実は聖書の中でもごくまれなケースですが、ヘビを肯定的にとらえている箇所があります。例えばイエス様は「蛇のように賢くなれ」と言いました。そして今日のイザヤ書でもヘビが登場します。今日は邪悪なものとしてだけではない、共に生きる存在としてのヘビを聖書から見てゆきたいと思います。ヘビとの共存を考えます。そしてこの個所から今年1年、神様が私たちに与えて下さる力について考えたいと思います。聖書を読みましょう。

今日はイザヤ書11章3~9節をお読みいただきました。3節には「彼」とあります。「彼」とは誰のことでしょうか。キリスト教では伝統的にイエス・キリストのことと解釈をしてきましたが、決してそれに捕らわれる必要はありません。聖書には彼としか書いていない以上、解釈は自由です。あなたのこと、私のこととしても解釈できます。誰かが霊に満たされるのではなく、あなたが霊に満たされると解釈しましょう。聖書はみなさんが霊に満たされる、つまり神様の見えない力に満たされると言っています。

みなさんは見えない力に満たされるのです。それはみなさんの内側から湧いてくる力ではありません。それはどんなに自分の中に探しても見つかりようのない力です。その見えない力が外側から神様からあなたにやって来るのです。神様はあなたを、見えない力で満たしてくださるお方です。

見えない霊の力に満たされるとどうなるのでしょうか。3節の後半を見ます。聖書によれば、あなたは見たもの、聞いたものだけで判断しないようになります。私たちは日々、目に見えるもの、耳に聞こえるものに左右されて生きています。でも神様からの力で満たされると、4節弱い人に正当な裁きを行う様になります。

これはどんな意味でしょうか。あなたはその力を受けると目と耳だけで判断しないようになります。聞こえない物を聞き、見えない物を見るようになるのです。つまりそれは、誰かの声にならない声を聞き、誰かの表面化しない苦しみを想像するようになるということです。弱い人の立場から物事を見て、想像することができるようになるということです。体の弱い人、立場の弱い人、弱くされている人に寄り添うことができるようになるということです。神様はそのような見えない力を、あなたに与えてくださいます。そのような力であなたを満たしてくださるのです。

唇が死に至らせるともあります。もちろん本当に相手を死なせてしまう力が与えられるわけではありません。神様は私たちに立場の弱い人に目を向け、助ける、そのような神様の力を与えられるのです。

5節を見ましょう。「正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる」とあります。正義を腰の帯とするとは、正義を私たちの人生の中心に置くようになるという意味です。正義とは何でしょうか?私たちは正義と聞くと、悪者に罰が与えられることを想像しがちです。正義の味方、ヒーローが敵を暴力的にやっつける姿を正義と考えがちです。でも神様の正義はそのような暴力的な正義ではありません。聖書の正義とは私たちの思う正義とは少し違います。聖書の正義は平和や公平と近い概念です。聖書の正義は共存の概念です。

私たちの世界では政治、経済、裁判、教育、人権あらゆる場面で独占や偏りがあります。でも聖書の正義は、それらに偏りが無い状態です。立場の弱い人、貧しい人の立場からの視点で公平であるということが聖書の正義です。私たちは神様から力をいただくと、その正義・公平さを人生の中心に置くようになるのです。都合のよい話ではなく、真実を追い求める様になるのです。やられていた人がやり返すのではなく、共存をする様になるのです。

6節を見ましょう。まさにこれが聖書の正義が実現した世界です。『狼は小羊と共に宿り豹は子山羊と共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ その子らは共に伏し 獅子も牛もひとしく干し草を食らう』とあります。ここで描かれているのは、弱い者と強い者が、富める者と貧しい者が共存してゆく世界です。神様の正義とはこのように様々な立場の人が共存共栄してゆける場所のことです。弱肉強食ではない場所、それが神様の霊に満たされた時に起るのです。

それが今年、みなさんが満たされる力です。神様は他の誰でもないあなたに、このような世界を実現する力で満たしてくださるのです。あなたは神様の示す正義の力で心が満ち溢れます。そしてあなたは様々な偏りの中で、平和と公平を追い求めるようになるのです。

神様から見えない力をもらい、正義・立場の弱い人からみた公平を追い求めてゆく時、そこでは単に立場の逆転が起こるだけではありません。こひつじを殺していた狼が、今度は反対にこひつじが狼を殺す番が来るという事ではありません。今度は子牛がライオンを倒すのではないのです。

聖書は、本来共存が難しい者同士が共に生き、共に寝て、共に育つという風景を描いています。そして小さいこどもがそれを導くようになると言っています。それが正義に満たされた世界なのです。神様はこのような正義の世界を求め、私たちにその実現のための力を与えて下さるのです。

8節を見ましょう。ヘビが登場します。『乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ幼子は蝮の巣に手を入れる』聖書には赤ちゃんがヘビとも仲良くできるという描写です。私たちには神様の正義を実現する力が与えられます。そしてそのようにして実現する世界は、悪魔の代表と言われるヘビと仲良くできる世界なのです。

聖書はヘビを悪魔の代表のように扱う場面が多くあります。しかし、今日の個所ではヘビと共存できると言われます。ただ悪魔と言われている相手を踏みつけにして、亡きものとするなら簡単でしょう。しかし神様はそれを求めてはいません。そのような相手とも共存できる、あなたはその力に満たされると教えているのです。

私たちの世界では様々な衝突や対立があります。私たち個人個人の生活の中でも様々な衝突や対立があるでしょう。しかし、聖書はあなたがたは霊で満たされると言います。あなたを満たすのは排除の霊ではなく、正義の霊、共存共栄の霊です。その力であなたは満たされ、相手をやっつけるのではない方法で、共に生きていく力が与えられるのです。それが今年、私たちが神様からいただく力です。

そして私たちには今年、失敗もあるかもしれません。誰かに迷惑をかけることもあるかもしれません。きっとあるでしょう。でも神様は大きな失敗をして、たとえヘビのように否定をされても、きっとそれでも共に生きる道、共存の道を備えて下さいます。私がヘビの様になってしまう時も、神様は私に小さなこどもの命を通じて、私たちを導いてくださるのです。

9節、神様のそのような知恵はあまねく大地を覆います。神様は選ばれた人にだけ、その知恵をあたえるのではありません。海の水のように、大地のように、神様はすべての人をその力で満たしてくださるのです。

今年1年、あなたは神様の見えない力で満たされるでしょう。そしてあなたは正義と公平・平和を追い求めるようになるでしょう。それは狼を捕まえ、蛇を踏みつけにする生き方ではありません。神様は敵と思える相手とも、共存と平和の道へと導いてくださるでしょう。共に生きる1年があなたには実現するのです。神様の力が海を覆う水のように、あなたの心を満たします。そのことを信頼して新しい1年を歩みましょう。お祈りします。

「ヘビとの共存」

乳飲み子は毒蛇の穴に戯れ 幼子は蝮の巣に手を入れる。イザヤ11章8節

みなさん、あけましておめでとうございます。今年一番最初の朝を、神様を礼拝することから始めることができ感謝です。十二支によると今日からヘビ年です。ヘビ年というのは縁起のいい年だそうです。聖書にもヘビがたくさん登場しますが、聖書では神様の呪いを受けた動物、全世界を惑わす存在、悪魔の代表とされています。聖書でヘビはあまりにも悪者にされおり、ちょっとかわいそうです…。聖書の中にはヘビを肯定的にとらえている箇所があります。今日はヘビとの共存を考えます。

3節の「彼」とはあなたのこととしても解釈できます。あなた神様の見えない力に満たされます。その力を受けると目と耳だけで判断しないようになります。つまりそれは、誰かの声にならない声を聞き、誰かの表面化しない苦しみを想像するようになるということです。弱い人の立場から物事を見て、想像することができるようになるということです。弱くされている人に寄り添うことができるようになるということです。神様はそのような見えない力を、あなたに与えてくださいます。

5節、私たちは正義を、正義の味方・ヒーローが敵を暴力的にやっつける姿と考えがちです。でも神様の正義はそのような暴力的な正義ではありません。聖書の正義は平和や公平と近い概念です。聖書の正義は共存の概念です。やられていた人がやり返すのではなく、共存をする様になるのです。

6節はまさに聖書の正義が実現した世界です。弱い者と強い者が、富める者と貧しい者が共存してゆく世界です。神様の正義とはこのように様々な立場の人が共存共栄してゆける場所のことです。聖書は、本来共存が難しい者同士が共に生き、共に寝て、共に育つという風景を描いています。そして小さいこどもがそれを導くようになると言っています。それが正義に満たされた世界なのです。

8節にはヘビが登場します。聖書はヘビを悪魔の代表のように扱う場面が多くあります。しかし、今日の個所ではヘビと共存できると言われます。

私たちの世界、個人個人の生活の中には様々な衝突や対立があるでしょう。しかし、聖書はあなたがたは霊で満たされると言います。あなたを満たすのは排除の霊ではなく、正義の霊、共存共栄の霊です。その力であなたは満たされ、相手をやっつけるのではない方法で、共に生きていく力が与えられるのです。それが今年、私たちが神様からいただく力です。そして私たちには今年、失敗もあるかもしれません。神様は大きな失敗をして、たとえヘビのように否定をされても、きっとそれでも共に生きる道、共存の道を備えて下さいます。

今年1年、あなたは神様の見えない力で満たされるでしょう。そしてあなたは正義と公平・平和を追い求めるようになるでしょう。神様は敵と思える相手とも、共存と平和の道へと導いてくださるでしょう。共に生きる1年があなたには実現するのです。神様の力が海を覆う水のように、あなたの心を満たします。そのことを信頼して新しい1年を歩みましょう。お祈りいたします。

【全文】「神と星に導かれて」マタイ2章1~12節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝をお献げできること、主に感謝します。2024年の最後の主日礼拝です。今日も私たちはこどもの声がする礼拝を続けましょう。

今年も一年間たくさんの礼拝をささげることができました。みなさんはどんな一年だったでしょうか。教会のことを振り返ると、いろいろな事のあった一年でした。何よりも嬉しいのはバプテスマ式だったでしょう。一番のビックニュースでした。転入会した方も2名おられました。何十年ぶりかに教会に戻ってきた方がおられたり、スペイン語での証しもありました。仲間が増えたことは何より嬉しい事です。

他にもたくさんの出来事がありました。工藤静香のミュージックビデオの撮影や、孤独のグルメのテレビ撮影もありました。大口の寄付やクラウドファンディングの達成というのもありました。こひつじカフェも始まりました。どれも1年前の計画に無かった事で、1年前には予想できないことがたくさん起こった年でした。

1年前の信徒会や、執事会の記録も見直していました。地域協働プロジェクトの申請が理事会に否決されたのは1年前でした。私たちはこの制度を使って土地売却し、発展的な会堂修繕ようとしていました。しかしそれは理事会で否決されてしまいました。私たちは納得できない思いもありながらも、新しい制度作りの過程で繰り返し意見を表明してきました。新しい規約の素案ができていますが、そこには私たちの要望が多く組み込まれています。これも1年前に想像していたこととは大きく違う結果になっています。

今の私たちは1年前に目指した場所とは、かなり違う場所に到着しているような気がします。私たちが神様のために、誰かのために、地域のために立ち上がろうとするとき、今まで決して起こらなかったことが起きたのです。私たちは1年間本当によく頑張りました。自分達をほめてあげたいのですが、でもそれだけではありません。このこと全体が神様の導きだと思います。神様の導きとしか言えないことがたくさん教会で起った1年でした。

予想もしないことがたくさん起き、私たちの旅路は変更を繰り返してばかりです。でもそれは今、希望へとつながっています。教会に起きたこれらの事は偶然ではなく、すべて神様に導かれ起きたのです。

もちろん私たちの旅はまだまだ終わりません。これからが本番です。来年、再来年の計画を作っています。でもきっとまた計画にないことがたくさん起こるでしょう。私たちの計画を超える、神様の導きがあるでしょう。私たちの人生はそのように、計画通りにはゆきません。でもかならず神様が導いてくださるのです。

教会に集う恵みは、このような神様の導きを強く実感できることでしょう。教会に集うと、教会が神様に導かれているという実感をもつことができます。そしてきっと私の人生も導かれていると実感できるでしょう。教会を通じて、共に集う人の人生を通じて、私たちの人生が導かれていると感じることができるでしょう。それは教会に集う人の恵みです。

次の1年も、教会も人生も、思い通りにはならないでしょう。私の予測通り、計画通りにはならないでしょう。それが人生です。

でもその変更こそ、神様の導きかもしれません。神様は必ず私たちを導いてくださるお方です。神様はこれまで私たちを不思議な道に導いてくれたように、来年も私たちを導いてくださいます。そのようなことを強く感じる1年でした。1年間、神様が導いてくださったことを感謝しています。今日も聖書を読みます。聖書の物語から神様の導きを見てゆきましょう。

マタイによる福音書2章1~12節をお読みいただきました。今日の個所では占星術の学者が登場します。彼らはイスラエルの人々にとって脅威でした。占星術の学者といえば東側の大帝国からくる、位の高い人でした。東側の国とはこれまで何度も戦争をしてきました。東の人が来るということは悪いことが起こる前兆です。

そして何より、彼らは星占いといういかがわしい方法によって未来を予測し、未来の計画を決めるという人でした。ユダヤ人から見ると、学者たちは決して尊敬できる人ではありませんでした。恐怖と軽蔑のまなざしを向けるべき人でした。そのような学者たちがある時、ひときわ輝く星を見つけました。これまで星の動きを正確に予測してきた人が、いままでとは全く違う動きと輝きをする新しい星を見つけたのです。学者にとってそれは大きな予想外、大きな計画外の出来事でした。

占星術によれば、その星は新しい王の誕生を示す星でした。学者たちは新しい王が生まれたことを確かめ、拝みに行くために、計画には無かった旅に出ることにしたのです。東の文明から、イスラエルまでの旅は数百キロに及んだはずです。未来を正確に予測する学者たちが、計画にはない長い旅に出発をしました。しかもそれは星の輝きが頼りだったのです。

まず学者たちはヘロデ王を訪ねました。新しい王が誕生するなら王家に誕生するのだろうと予想したからです。2節ヘロデ王に「新しい王はどこにいますか?拝みに来たのです」と尋ねました。しかしそこに新しい王は誕生していませんでした。ようやくイスラエルに着いた彼らは計画を変更しなければいけませんでした。今度はエルサレムの人々に聞いて回ったのでしょうか。首都エルサレムの人々なら何か知っているはずだと予測したのでしょう。しかしエルサレムの人々は不安がるばかりで、何も知らなかったのです。

学者たちは、ヘロデ王から新しい王はベツレヘムで生まれるということを聞きました。ベツレヘムは決して大きな町ではありませんでした。再度、学者たちは計画を変更し、ベツレヘムへ向かいました。しかし今度は家がたくさんあり、どこの家に新しい王が生まれたのか、見分けがつきませんでした。予測ができませんでした。しかしそこでもまた星の光が導きました。星の光は学者たちをイエス様の生まれた家の前まで導き、止まったのです。占星術の学者たちは、そこでようやくイエス様に出会うことができました。旅の出発をしてからイエス様に出会うまでに学者たちの計画と予想は一体何度、覆され、変更されたでしょうか。もう数えることができません。その度ごとに行き先が変わってゆきました。

しかしそのような変更は神様の導きによって起こされたものでした。新しい王、イエス・キリストに出会うことができたのは、まさに神様の導きだったのです。神様は何度も何度も、学者たちの計画を変更させ、学者たちをイエス様の元に導いたのです。彼らは神様の導きによって、何度も計画を変更し、ようやくイエス様に出会うことができたのです。

学者たちはイエス様に3つのプレゼントを渡しました。これでようやく自分の家に帰ることができそうです。ほっとしたでしょうか。しかしこの旅は最後まで神様の導きによって、計画が変更されます。当初の計画はヘロデに会って新しい王について報告をしてから帰る計画でしたが、夢のお告げに従って、ヘロデに会わずに別の道を通って帰ることにしたのです。このように学者たちは繰り返し計画を変えられ、自分たちの予測とまったく違う旅をしたのでした。それは星によって導かれた旅、神様によって導かれた旅だったのです。

さらにこの物語には、もう一つの予想外が隠されています。イエス様を見つけたのは、東の大帝国からくる、いかがわしい占星術師だったということです。新しい王はイエスラエルの王様が見つけたのではありませんでした。新しい王は救い主を求め続けたイスラエルの人々が見つけたのでもありませんでした。予想もつかない人が、信じる宗教さえ違う人が、新しい王イエス様を見つけたのです。これはイスラエルの人々にとってもまったく予想外のことでした。神様の導きとはこのようなものでした。徹底的に人々の計画通り、予想通りにはいかなかったのです。神様の計画に振り回された学者たちもかわいそうです。

この物語は私たちの人生にも当てはまるでしょうか。私たちの1年もこのようなものだったのでしょう。私たちは計画を立てましたが、計画通り、予想通りにはいかなかったことがたくさん起こりました。それは神様が私たちを導き、何度も計画の変更を迫った結果だったのでしょう。

私たちの1年も、振り返ると様々なことが起きた1年でした。それぞれ全く計画外で、予想外でした。しかしそれは確かに神様の導きだったと思います。私たちの1年は何度も計画が変更される占星術の学者の旅のようでした。でもそのような1年だったからこそ、なおさら私たちは神様の導きを強く感じることができた1年となったでしょう。

さて次の1年がはじまります。次の1年私たちはどんな星を見つけ、どんな旅に出るのでしょうか?どんな出来事が待っているのでしょうか?心がくじけるような変更もあるかもしれません。しかし確かなことは、私たちは神様の大きな導きの中に生きているということです。私たちは今年神様の大きな導きの中で1年を過ごしました。教会もひとりひとりもそのように神様に導かれた1年でした。

次の1年もきっとそうでしょう。予想ができないことは不安な事でもありますが、私たちにはまた様々なことが起こるでしょう。私たちに自分たちの計画や予測を超えて、また明るく輝く星が示されるでしょう。共にそれを目指して、旅路を出発しましょう。次の1年も旅の計画は何度も変更されます。私たちは占星術の学者のように何度も旅路を変更し、紆余曲折するでしょう。でもそれこそが神様の導きなのです。私たちはこの1年の神様の導きに感謝し、来年も神様の導きを共に歩んでゆきましょう。お祈りをいたします。

「神と星に導かれて」マタイ2章1~12節

ところが「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。

マタイによる福音書2章12節

今年も一年間、様々な出来事がありました。バプテスマ式、転入会、テレビ撮影、寄付、こひつじカフェ・・・。1年前には予想できないことがたくさん起こった年でした。地域協働プロジェクトの申請が理事会に否決されたのは1年前でした。私たちは納得できない思いもありましたが、新しい制度には私たちの要望が多く組み込まれています。これも1年前の想像とは大きく違う結果になっています。

今の私たちは1年前に目指した場所とは、かなり違う場所に到着しているような気がします。これら全体が神様の導きだと思います。神様の導きとしか言えないことがたくさん教会で起った1年でした。もちろん私たちの旅はこれからが本番です。でもきっとまた計画にないことが起こるでしょう。私たちの計画を超える、神様の導きがあるでしょう今日も聖書の物語から神様の導きを見てゆきましょう。

占星術の学者は星占いによって未来を予測し、未来の計画を決めるという人でした。そのような学者たちがひときわ輝く星を見つけました。これまで星の動きを正確に予測してきた人が、いままでとは全く違う動きと輝きをする新しい星を見つけたのです。学者にとってそれは大きな予想外の出来事でした。

学者たちは計画にはない長い旅に出発し、まずヘロデ王を訪ねました。しかしそこに新しい王は誕生していませんでした。彼らは計画を変更しなければいけませんでした。首都エルサレムの人々なら何か知っているはずだと予測しました。しかし彼らは何も知りませんでした。再度、学者たちは計画を変更し、ベツレヘムへ向かいました。しかし今度は家がたくさんあり、どこの家に新しい王が生まれたのか予測ができませんでした。そこでもまた星の光が導きました。星の光は学者たちをイエス様の生まれた家の前まで導き、止まったのです。占星術の学者たちは、そこでようやくイエス様に出会うことができました。旅の出発をしてからイエス様に出会うまでに学者たちの計画と予想は一体何度、覆され、変更されたでしょうか。しかしそのような変更は神様の導きによって起こされたものでした。この旅は最後まで神様の導きによって、計画が変更されます。夢のお告げに従って、ヘロデに会わずに別の道を通って帰ることにしたのです。学者たちは繰り返し計画を変えられ、自分たちの予測とまったく違う旅をしました。それは神様と星に導かれた旅だったのです。

この物語は私たちの人生にも当てはまるでしょうか。私たちは計画を立てましたが、計画通り、予想通りにはいかなかったことがたくさん起こりました。それは神様が私たちを導き、何度も計画の変更を迫った結果だったのでしょう。

私たちは次の1年どんな星を見つけ、どんな旅に出るのでしょうか?確かなことは、私たちは神様の大きな導きの中に生きているということです。私たちの計画や予測を超えて、また明るく輝く星が示されるでしょう。共にそれを目指して、旅路を出発しましょう。来年も神様の導きを共に歩んでゆきましょう。お祈りします。

【全文】「孤独に生まれた神」ルカ2章1~7節

みなさん、こんばんは。今日はようこそキャンドル礼拝にお越し下さいました。この教会の牧師の平野と申します。私たちの教会はこの礼拝をこどもと一緒持っています。こどもたちの声や足音もこの礼拝の一部です。命の音を感じながら一緒に礼拝をしましょう。

今年、私たちの教会は「孤独のグルメ」というドラマでとりあげられて、大きな注目を集めました。私たちの運営するこども食堂がモチーフとなり、輸入雑貨販売の主人公が急にこども食堂のボランティアをすることになったり、両親が海外出張しているこどもが寂しくてこども食堂に食べに来たり、妻に先立たれた夫が手作りの食事を食べにこども食堂に来たりするというドラマでした。このドラマは主人公がいつも孤独に、一人で食事をするのがお決まりなのですが、今回に限り「孤独ではない」設定となりました。初めて出会う3人が一緒に時間を過ごし食事をしたのです。よいドラマだったと思っています。こども食堂を通じて、普段の教会の温かさも伝わったと思っています。

教会とは何かにすがりたいと思っている人だけが集まる場所、深い悩み事がある人だけが集まる場所ではありません。さまざまな人が集まっています。教会の雰囲気は、さまざまな人が集まることによって織りなされています。その雰囲気のひとつは「孤独ではない」という雰囲気です。教会に来れば誰かに会うことができます。誰かと一緒に食事をすることができます。ともに時間を過ごし、食事をすれば、気分が明るくなったり、元気が出てきたりするものです。教会は誰かと共に時間を過ごす場所として、孤独ではない場所として建っています。

何回か教会のそのような雰囲気の中にいると「ああ、神様に守られている」と感じることがあるでしょう。私は友人や仲間に囲まれている。でもそれだけではない。もっと大きな、もっと深いものに包まれていると感じることができるでしょう。みなさんにもぜひ今日はその雰囲気を感じ取って帰って欲しいと思っています。また教会には様々な行事があります。どれもたくさんの人が集まる行事です。きっと私には仲間が共にいるということ、私には神様が共にいるということを感じることができると思います。今日はお読みいただいた物語から、孤独と神様の存在について、一緒に考えてゆきましょう。

***

絵本と聖書を読んでいただきました。絵本の中で、生まれてきた赤ちゃんが神の子イエス・キリストです。私たちの心と魂を救ってくれる存在です。

聖書によればイエス・キリストの父と母は出産が迫っているにも関わらず、旅に出なければいけませんでした。大変な旅です。そして旅先で泊まる場所が無かったとあります。誰も助けてくれなかったのです。そしてさらに旅先で産気づき出産を迎えることになりました。生まれたこどもは飼い葉桶、動物にエサをやるための箱に入れられたとあります。このことから母マリアは家畜小屋で出産をしたのではないかと伝承されています。何と言う出産でしょうか。

絵本では安らかな出産だった様に描かれていますが、現実に家畜小屋で出産する母マリアはどれだけの不安を感じながらの出産だったでしょうか。旅先の出産、家畜小屋での出産、それは不衛生で、十分な支援の無い出産だったでしょう。誰の助けもない夫婦二人だけの驚くほど孤独で困難な出産でした。まずマリアは思ったでしょう。「こんな時、夫はちっとも役に立たない」「夫は何もわかっていない」。そんな声が聞こえてくるようです。

家族がたくさんいる中での出産ならばどれほど心強かったことでしょうか。せめてもう一人、励ましてくれる仲間がいたらどれほど心強かったことでしょうか。しかしマリアたちは孤立無援の出産を体験しました。現実はこのような安らかなものではなく壮絶なものだったでしょう。

私たちはこのように生まれてきたのが神様と等しい存在、イエス・キリストだと信じています。神の子イエス・キリストはこのように地上に生まれてきたのです。生まれてきたのは孤独な場所でした。神の子イエス・キリストは孤独な出産の現場で生まれてきたのです。それが本当のクリスマス物語だったのです。

みなさんはこの物語からどのようなことを感じるでしょうか。一人で苦難を乗り越えるのは大変なものです。仲間の大切さを感じるでしょう。人生で大事なものは共に歩む仲間です。ここでは共に生きる仲間の心強さが語られているでしょう。

そしてもうひとつこの物語は、神様がどこに、どんな場所にいるのかということも教えてくれます。つまりそれは、神様は孤独の中に来て下さるということです。神の子イエス・キリストはにぎやかな場所に生まれたのではありませんでした。イエス・キリストは孤独で、助けの足りない、まさにその場所を選んで生まれてきたお方だったのです。神様はこの出産によって、神様は孤独の中に共にいるお方であることを表したのです。神の子ならばもっと華々しく生まれることもできたでしょう。しかし神の子は孤独な場所に生まれることを選んだのです。それが神様のあり方だったのです。

私たちの周りにはたくさんの孤独があります。出産、子育て、学校、職場、家庭、食事、介護、さまざまな場所に孤独が存在します。そのような孤独のある場所に、神様は来て下さるお方です。神様は孤独にいるその心に生まれ、その心に共にいてくださるお方なのです。そして神様は人と人とを結びつける場所に導いてくださるでしょう。みなさんにもこの神様が共にいるのです。

今日、みなさんはキャンドルをひとつずつ持っています。それは消えそうで不安になる小さな光です。ひとつでは孤独なさみしい光です。でもそこに神様が共にいて下さいます。そして神様は孤独ではない場所に、たくさんの光が集まる場所に導いてくださるでしょう。それが今日です。今日神様はこのキャンドルのような私に共にいて下さり、美しいもので私たちを穏やかにしてくださるのです。神様はきっとこれからも今日のように、美しく、穏やかな気持ちにする場所へと私たちを導いてくださるでしょう。その様にして今、神様は私たちと共にいて下さるのです。

神様は孤独と思える場所に共にいて下さるお方です。どうぞそれを感じて帰ってください。お祈りをいたします。

「孤独に生まれた神」ルカ2章1~7節

彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。

ルカによる福音書2章6~7節

今年、私たちの教会は「孤独のグルメ」というドラマでとりあげられて、大きな注目を集めました。このドラマは今回に限り「孤独ではない」設定となりました。こども食堂を通じて、普段の教会の温かさも伝わったと思っています。

教会の雰囲気は、さまざまな人が集まることによって織りなされています。そのひとつは「孤独ではない」という雰囲気です。教会に来れば誰かに会い、誰かと一緒に食事をすることができます。教会は孤独ではない場所として立っています。何回か教会のそのような雰囲気の中にいると「神様に守られている」と感じることがあるでしょう。

聖書によれば、神の子イエス・キリストが生まれてきたのは孤独な場所でした。孤独な出産によって、神様は孤独の中に共にいるお方であるということを表したのです。私たちの周りには出産、子育て、学校、職場、家庭、食事、介護、さまざまな場所に孤独が存在します。そのような孤独のある場所に、神様は来て下さるお方なのです。神様は孤独にいるその心に生まれ、その心に共にいてくださるお方なのです。神様は孤独と思える場所に共にいて下さるお方です。今日はどうぞ孤独でない教会でそれを感じてお帰りください。

【全文】「恐れず、迎え入れなさい」マタイ1章18~25節

みなさん、おはようございます。今日もこうしてクリスマス礼拝を共にお献げできること、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会です。こどもたちの声、命の声に囲まれながら、共に礼拝をしましょう。

みなさんもきっとそうだと思いますが、この後の食事会を楽しみにしています。私たちはこの後の持ち寄りの食事会を愛餐会(あいさんかい)と呼んでいます。これは互いを思う、愛を確かめ合う食事会です。

いろいろな人がいろいろなメニューを持ってきています。この食事会が楽しいのは、色とりどりのメニューが同時にテーブルの上に並ぶことです。この食事会は一人一人が違うものを持ち寄って集まることが大事だからです。もちろん時々かぶってしまうこともありますが、それは似ていても、ひとつとして同じものがない、違う味です。そしてこの愛餐会は食べながら、あなたの作ったものがおいしいと言い合う会でもあります。みんながお互いの笑顔を想像しながら作りました。誰かのことを思って何かを準備する、これが愛ではないでしょうか。これが愛餐会です。愛餐会は一品では、一人ではできない集まりです。みんながみんなを思い合って集まり、分かち合うことが愛になるのです。

私たちは愛し合うということを難しく考えすぎているかもしれません。愛し合うということは、この食事のようなことです。誰かを思って準備すること、ひとりひとりの違いが大事であること、分かち合うこと、お互いのことをお腹の中に迎え入れ、受け入れ、ほめ合うということ、それが愛なのです。相手を私たちのお腹、心に迎え入れることが愛なのです。愛餐会は料理を通じてお互いを迎え入れる象徴です。それは教会の本質とも言えるでしょう。何も持って来ていない人もどうぞ、食べて帰ってください。私たちはそれぞれ、互いの違いを大切に思い、お腹で受け止め、心でそれを受け入れてゆきます。その時私たちは楽しさを覚えるのです。料理の中には食べた事のないもの、苦手なものもあるでしょう。無理に食べる必要はありませんが、チャレンジするともしかしたらおいしいかもしれません。ぜひいろいろな物を食べて、いろいろなものを受け止めて欲しいと思います。

私たちの教会は今年、実に様々な人を迎え入れました。礼拝だけではなく、こども食堂やカフェ、こどもの行事やテレビの撮影もありました。たくさんの方が来てくれることは嬉しいことです。私たちの教会では、いつもどの集会もだれでも来ていいのだということをアピールしています。教会は信じている人、ちゃんとした人、礼拝する人だけが来る場所ではありません。毎週集う人のためだけの場所でもありません。いろいろな人が、いろいろな気持ちを持ち寄って集まるのが教会です。教会には嬉しい人、悲しい人、泣いている人、笑っている人が来ます。キリスト教を信じている人も疑っている人もいます。ドラマに出た場所を見たくて来たい人もいます。学校のレポートの課題で来た人もいます。その気持ちはまるで愛餐会の料理のように色とりどりです。でも教会とはそのようにいろいろな人を迎え入れる場所なのです。教会は愛餐会のテーブルに様々な料理が並ぶように、様々な人を迎え入れてゆく場所なのです。

教会は、着飾ったり、背伸びしたりする場所ではなく、素直な自分でいられる場所であって欲しいと思っています。この人たちの前だったら正直でいいかなと思える教会になりたいのです。ここだったら自分の傷を見せても笑われないと思われる場所でありたいです。ここなら自分と向き合えると思える、教会はそういう場所でありたいです。このあとの楽しい食事の前に聖書の話をします。聖書から愛を聞きます。今日は聖書からお互いを受け入れ合うことを考えたいと思います。聖書を読みましょう。

マタイによる福音書1章18~25節までをお読みいただきました。ヨセフという人に注目をします。ヨセフには結婚の約束した相手マリアがいました。しかしヨセフは婚約者マリアが自分以外の人のこどもを妊娠したと聞きました。ヨセフは当然、縁を切ろうと思いました。婚約を破棄しようと思ったのです。しかし天使が現れて「その妊娠は聖霊によるものだ」ということを聞きます。それは不思議な出来事でした。そして天使はこういったのです「恐れず、妻マリアを迎え入れなさい」。なんということでしょうか。それを受け入れ、迎え入れることとはどんな困難なことでしょうか。

ヨセフは正しい人だったとあります。ヨセフは正しい人だからこれを迎え入れることができたのです。正しい人とはどんな人のことでしょうか。聖書の正しさとは「正義」や「義」とも表現されます。聖書の正義とは何でしょうか。我々の思う正義ならすぐにイメージできるでしょう。それは正義の味方というイメージです。正義の味方は悪い事をした人に、罰を与え、やっつけます。悪者にぎゃふんと言わせてやるが正義です。悪への鉄槌が正義です。私たちの正義、この正しさによれば、マリアは罰、制裁を受けるべき存在でしょう。当時、不貞の罪は死罪の可能性もありました。私たち人間の正しさによれば、マリアが罰を受けるはずだったのです。

しかしヨセフはそうしませんでした。ヨセフは正しい人、正義の人でした。実は聖書の「正義」「正しい」には、私たちのイメージする罰を与えるという意味はありません。聖書の「正義」「正しい」という言葉は公平とも似ている言葉です。貧しくされている人や、立場が弱い人が守られるという意味です。貧しくされている人や、立場が弱い人が守られることが正義、正しいことなのです。

ヨセフがどうして、このことを受け入れようと思ったのか、それはもしかするとヨセフは第一にお腹のこどもを守るということを考えたのかもしれません。いろいろな事情があったでしょう。しかしお腹のこどもには何の責任もないことです。ヨセフはきっとお腹のこどもを第一に考え、守ろうとしました。ヨセフは大人の都合で殺されてしまう小さな命を守ろうとしたのです。ヨセフがまず守ろうとしたのは、お腹の子どもの命です。それが神様の目に正しいことだったのです。ヨセフはこのような意味で正しい人でした。神様の正義に目を向け行動をしました。ヨセフは正しく、正義の人だったからこそ、立場の弱い、こども命に目を向けました。

天使の告知も信じたでしょうか。ヨセフはマリアのことも信じ、守ろうとしました。それが正しいことだと思ったのです。こどもの命とマリアを守ることが正義だとおもったのです。「恐れず、迎え入れなさい」という恐ろしい言葉を受けて、それを決心しました。その決心が愛を教えるイエス様を育んだのです。それによってイエスは生まれることができました。ヨセフが受け入れがたい事実を受け入れる、迎え入れる決断によって、救い主は生まれたのです。ヨセフのように立場の弱い人を守ろうとすること、そのひとを受け止め、迎え入れてゆくこと、それが神様にとっての正義でした。そしてその正義によって、イエス・キリストは地上に生まれたのです。

ヨセフがこのようにこどもとマリアを受け入れ、迎え入れた様子を見て、果たして私はそのように、他者を迎え入れる存在になっているだろうかと思いました。私は他者に、人間の正義を振りかざして、拒絶していないか、無関心になっていないかと思わされます。自分の正義ばかりを振りかざし、彼のようには他者を受け入れられない自分を見つけます。

私たちのこの教会はどうでしょうか?様々な気持ちや状況に置かれた人がこの教会に集います。それを迎え入れることが出来ているでしょうか。私たちの教会もヨセフの様に、様々な事情をもった人を迎え入れることができる教会になりたいと感じます。教会は信じている人だけのものではありません。教会は地域の食堂だけでもありません。教会はさまざまなメニューがテーブルの上に並ぶ愛餐会のように、様々な人が同時に集まります。みんな違うから良いのです。

そしてそれは品評会ではありません。互いを受け入れ、迎え入れ、ほめ合う食事会です。そのような教会になりたいと思います。さまざまな人々が集まれば、いろいろな衝突が起きますが、私たちはその出会いを恐れずに、お互いを迎え入れあいたいのです。たくさんの人がいて、出会いがあれば苦手があるかもしれませんが、それでも互いを迎え入れ、互いを受け入れ、互いを大切にしあう仲間となりたいと思っています。

きっと天使は教会にもこういうでしょう「恐れず、迎え入れなさい」。この声を聞き、私たちの教会はお互いを迎え入れあってゆきましょう。もちろん私たち一人一人の生活の場所でもそうです。様々な価値観があります。それを受け入れ合ってゆきましょう。世の中の正義に振り回されず、聖書の正義・他者を守るという正義に生きてゆきましょう。

この個所から神様と私たちの人生の関係も考えます。私たちの人生には驚くことや苦労が起きるものです。でも神様は私たちにそれを迎え入れるように言っています。私たちにそれから逃げ出さずに向き合う様に言っているのです。そして私たちが異なる他者を恐れずに受け止める事、迎え入れる事も勧めています。神様の正義、小さい命を守ることを神様は私たちに期待しているのです。

そして何よりまず神様が先に私たちのことをも受け入れ、迎え入れ、愛してくれているのでしょう。神様は私たちが誰か、何かを迎え入れるよりも何倍も温かく、私たちを受け入れて下さっているのでしょう。神様は私たちをそのように愛してくださっているのです。神様とはそのような方です。私たちはこの神様を信じ、愛し合い、迎え入れあいましょう。お祈りいたします。

「恐れず、迎え入れなさい」マタイ1章18~25節

主の天使が夢に現れて言った。「ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい」。

マタイによる福音書1章20節

この後の持ち寄りの食事会、愛餐会(あいさんかい)を楽しみにしています。愛し合うということは、この食事のようなことです。誰かを思って準備すること、ひとりひとりの違いが大事であること、分かち合うこと、お互いのことをお腹の中に迎え入れ、受け入れ、ほめ合うということ、それが愛なのです。愛餐会は料理を通じてお互いを迎え入れる象徴です。それは教会の本質です。

私たちの教会は今年、様々な人を迎え入れました。いろいろな人が、いろいろな気持ちを持ち寄って集まるのが教会です。教会は愛餐会のテーブルに様々な料理が並ぶように、様々な人を迎え入れてゆく場所です。教会は、着飾ったり、背伸びしたりする場所ではなく、素直な自分でいられる場所であって欲しいと思っています。

楽しい食事の前に聖書から愛を聞きます。今日は聖書からお互いを受け入れ合うことを考えましょう。

ヨセフは婚約者マリアが自分以外の人のこどもを妊娠したと聞き、縁を切ろうと思いました。しかし天使が現れて、こう言ったのです「恐れず、妻マリアを迎え入れなさい」。ヨセフは正しい人・正義の人だからこれを受け入れました。正しいとは何でしょうか?我々の思う正義は悪い事をした人に罰を与える、悪への鉄槌が正義です。しかし聖書の「正義」「正しい」には、私たちのイメージする罰を与えるという意味ではなく、貧しくされている人や、立場が弱い人が守られるという意味です。。

もしかするとヨセフは第一にお腹のこどもを守るということを考えたのかもしれません。それが神様の目に正しいことだったのです。ヨセフは正しく、正義の人だったからこそ、立場の弱い、こども命に目を向けました。そしてヨセフはマリアのことも信じ、守ろうとしました。それが正しいことだと思ったのです。

ヨセフがこのようにこどもとマリアを受け入れ、迎え入れた様子を見て、果たして私はそのように、他者を迎え入れる存在になっているだろうかと思いました。自分の正義ばかりを振りかざし、彼のようには他者を受け入れられない自分を見つけます。私たちのこの教会はどうでしょうか?私たちの教会もヨセフの様に、様々な気持ちをもった人を迎え入れることができる教会になりたいと感じます。さまざまな人々が集まれば、いろいろな衝突が起きますが、私たちはその出会いを恐れずに、お互いを迎え入れあいたいのです。きっと聖霊は教会にもこういうでしょう「恐れず、迎え入れなさい」。この声を聞き、私たちの教会はお互いを迎え入れあってゆきましょう。

私たちの人生には驚くことや苦労が起きるものです。でも神様は私たちにそれを迎え入れるように、向き合う様に言っているのです。そして何よりまず神様が先に私たちのことをも受け入れ、迎え入れ、愛してくれているのでしょう。私たちはこの神様を信じ、愛し合い、迎え入れあいましょう。お祈りいたします。

【全文】「背中で語る福音」マタイ11章2~19節

イエスはお答えになった。「行って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。

マタイによる福音書11章4節

みなさん、おはようございます。今日もこうして共に礼拝に集められたこと、主に感謝します。私たちはこどもの声がする教会、こどもと一緒に礼拝する教会です。今日もこどもたちと共に礼拝をしましょう。もうすぐクリスマスです。クリスマスは、キリスト教や教会が最も注目を集める季節です。クリスマスという機会を通じてたくさんの人にキリスト教・クリスチャンに触れ、神様のことを知って欲しいと思っています。

先日ある方と「多くの人の持っているクリスチャンのイメージ」という話をしました。日本にクリスチャンは1%未満と言われますから、多くの人にとってクリスチャンと出会う機会は少ないものです。クリスチャンへのイメージもテレビで見るものに影響されるのでしょう。マザーテレサ、清廉、熱心、人格者というイメージがあるかもしれません。といったイメージがあるでしょうか。クリスチャンに対してそのようなイメージと期待を頂けることは嬉しい事ですが、同時にそのようなイメージにそぐわない自分に葛藤をします。深い話ができる時間と関係があればこの葛藤を説明できるでしょう。「隣人愛を大切にしたいと思っているのだけれど、本当はあなたと同じ迷いの多い、罪深い人間だ」と伝えることができます。でもそのような関係になるまでには長い時間がかかります。

キリスト教のことはインターネットで検索してもわかりづらいものです。キリスト教を知るには日常生活の中でクリスチャンと出会うことがもっとも重要です。日常でクリスチャンと出会えば、本当のクリスチャンのことが分かるでしょう。自分と変わらない生活をし、変わらないことで悩み、変わらないことで失敗をしていることが分かるはずです。そしてちょっと違う部分にも気づくでしょうか。私たちは、愛し合おうとする姿勢において、少しだけ異なります。他者を愛そうという姿を見て、これがクリスチャンなのかと思ってもらえるでしょうか?

キリスト教やクリスマス、クリスチャンのことを知らない人にとって、本物のクリスチャンである皆さんとの出会いはとても貴重な体験です。隠れて生きるのではなく、私たちはイメージを演じるのではなく、その方たちに、私たちがほとんど変わらない、でも少しだけ違うということを知って欲しいです。

私たちは他の人と少しだけだけど、大きく違うことがあります。それは愛し合おうとするということです。お互いを大切にしあおうとするということです。その違いを言葉で説明することは難しく、多くの時間がかかるでしょう。私たちはまず自分の背中で、自分の日頃の行動を通じて、愛し合うことを伝えてゆく必要があります。私たちが他者を愛するという姿勢が、私たちの背中から伝わり、キリスト教が、福音が伝わっていったら嬉しいと思っています。クリスマスの機会、特にクリスチャンに注目が集まっています。私たちは今週も、愛し合う姿を証しする、そのような1週間を過ごしましょう。今日はイエス様に従った人々から、どのように人々に福音が広がってゆくのかを見てゆきます。そして私たちはどのように生きてゆくべきなのかを考えたいと思います。聖書を読みましょう。

マタイによる福音書11章2~19節までをお読みいただきました。イエス様と同じ時代、バプテスマのヨハネという人がいました。バプテスマのヨハネは逮捕され監獄に入れられていました。そして彼は信仰において確かめたいことがありました。それは「イエスは救い主なのかどうか」ということです。それを聞くためにイエス様に直接、弟子を派遣しました。

イエス様の周りには様々な人がいたと記録されています。聖書の文字通りに、病気が治った人がいるのかどうかはわかりません。本当に病気が治ったかどうかわわかりません。でも確かなのは、イエス様がそのような傷つき、痛み、悩みを持つ人と一緒にいたということです。イエス様に従った人々とは、宗教的な勉強をたくさんして、信仰熱心で、人格者たちばかりだったわけではありませんでした。イエス様に従った人々は、傷つき、弱さを抱えた人々でした。イエス様はその人々と共に過ごすことで、励ましと希望を与えていたのです。

そこにヨハネの弟子たちが来て聞きます。「来るべき方は、あなたですか?」弟子たちイエス様が人々が待ち望んだ救い主、キリスト、すべての人を救う神であるかを確認しようとしたのです。それに対してイエス様はこう返事をしています「見聞きしていることを伝えなさい」。この回答はおもしろい回答です。〇か×かはっきりさせず、見たままが答えだと回答しました。投げやりな回答にも見えますが、そうではありません。自分が救い主であるかどうか、口では何とでも言えるものだったからです。実際にイエス様の時代には、私はキリストだと自称する人がたくさんいました。イエス様は言葉であれこれ説明をしようとしませんでした。「あなたの見たままが答えですよ」と言ったのです。それは自分でその人と出会って確かめるようにという意味です。直接答えるのではなく、イエス様と出会った人を見て、判断するようにと言ったのです。

果たしてイエス様は弟子たちの何を見せようとしたのでしょうか。そしてヨハネの弟子たちは何を見て帰ったのでしょうか?病気が治ったこと、耳の聞こえない人が聞こえるようになったことでしょうか。イエス様はそのような奇跡を見て信じなさいと言ったのでしょうか?私はそうではないと思います。きっとイエス様は癒された人々のその後の姿、生き方、背中を見るようにと言ったのだと思います。イエス様のそばにいた人々は病気や障がい、経済力によって社会から追いやられ、見放され、イエス様のもとに来た人でした。その人々はイエス様に愛され、受け入れられてゆきました。やがて癒された人々は今度はイエス様の様に他者を愛し、受け入れ合おうとしたはずです。イエス様の群れは仲間を愛し合う共同体となってゆきました。イエス様はヨハネの弟子たちに、それを「見よ」言ったのではないでしょうか。神様に愛された人が、今度はお互いを愛し合う姿を見よと言ったのではないでしょうか。そこにはお互いの病をいたわり合い、分かち合い、助け合う姿がありました。イエス様はヨハネの弟子たちに対して、自分が救い主かどうかは、このように人々が互いに愛し合っている様子を見ればわかると言ったのです。これは面白い答えです。人々が愛し合っている姿を見れば、私が神の子・キリストであることがわかるという答えです。

今の私たちに重ねたらどうなるでしょうか?私たちは神様に癒され、支えらえる者として、この人々と同じ様にイエス様のそばに生きています。そしてイエス様のもとに誰かが来て、あなたは本物かと問うとします。そうするとイエス様はまた言うでしょう。「この人たちを見ればわかる」。神が本物であるかは、クリスチャンを見ればわかるということです。教会を見ればわかるということ、私たちを見ればわかるということです。私たちと出会えばわかるということです。私たちはそのような立派な信仰者ではないかもしれませんが、でもイエス様は私たちと出会えばきっと神のことがわかると言っているのです。キリストが本物かは、出会った人の生き様で示されます。私たちはキリストに変えられた者、キリストに従う者です。その私たちは神様から、人々と出会う者とされています。私たちはイエス様に癒され、励まされて終わりではないのです。イエス・キリストの証人として、人々と出会う役割が与えられています。人々と出会い、愛し合う姿を見せる、共に生きる姿を見せる、それがイエス様を本物だと証しすることになるのです。行動で示し、背中で語る、それが福音を伝える方法です。

私にはそんなことできないと思うでしょう。もちろんそれは、身の丈にあった範囲で良いはずです。私たちは相手のイメージを演じる必要はありません。多くの人と同じ悩みを背負って生きています。その中で自分がイエス様に出会ってどう生きているのか、どのように他者を愛し生きているのか、その実践が福音を伝えてゆくこと、そのものなのです。